今知りたい授業のワンポイント

生き物の世話/気づきの表現/伝え合い活動

■飼育や観察の正しい知識

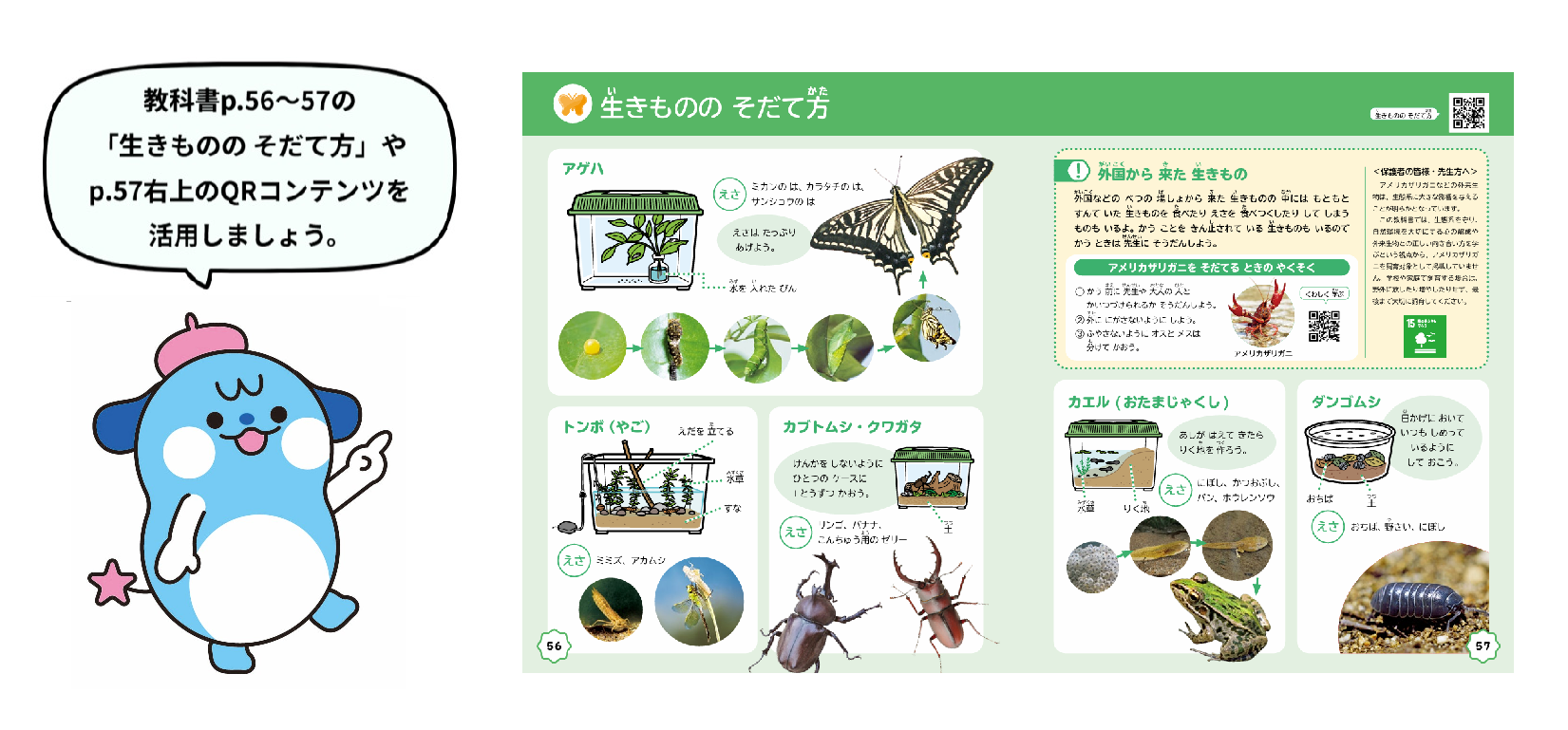

子どもたちが生き物に適したすみかやえさ、世話の仕方について自由に調べることができるように、あらかじめ学級文庫などに生き物の図鑑や本を用意しておきましょう。

教師も早めに図鑑や解説書などを読んだり、デジタルコンテンツを活用したりして、飼育や観察に関する正しい知識を身につけておきましょう。

■飼育のポイント

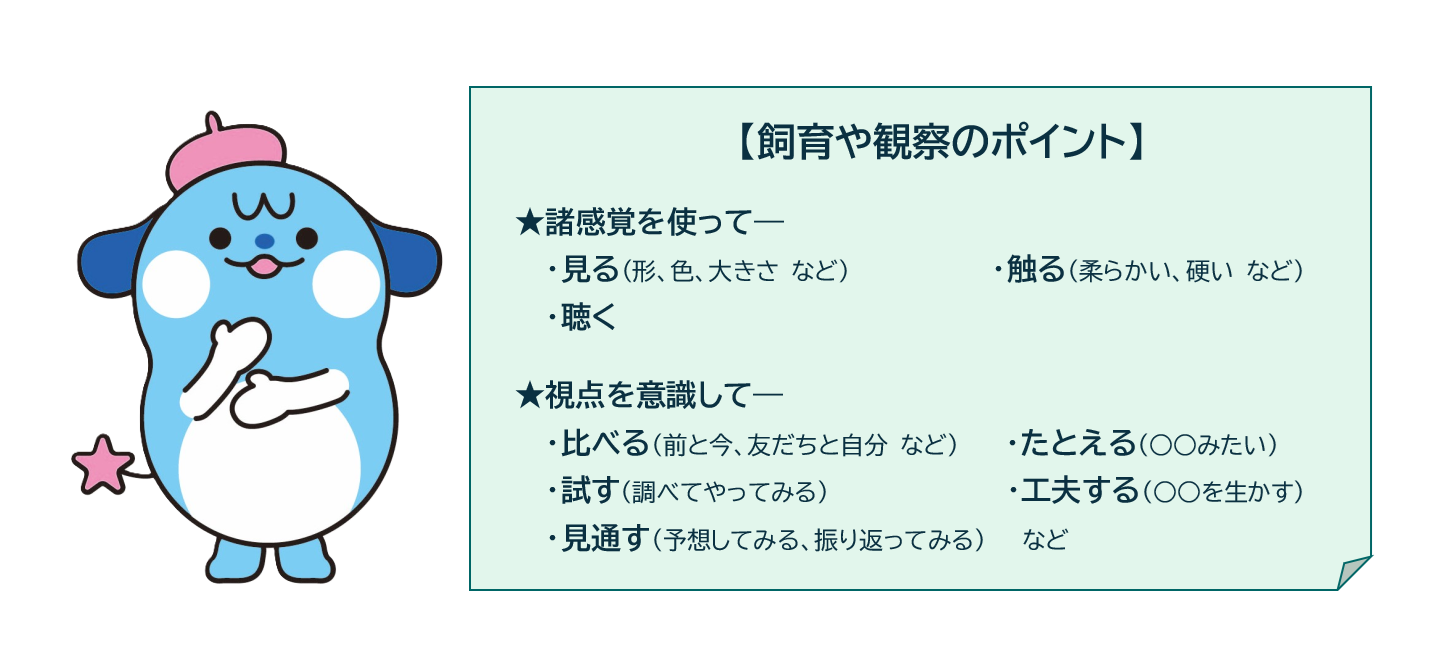

飼育活動では、さまざまな生き物の生態を観察することができます。普段見ることのない場面に遭遇することもあるので、多方向から観察しやすい水槽や虫かごを準備しましょう。

やごやおたまじゃくしは成体になるととび出すことがあるので、ふたをしたり、防虫ネットや金網などで覆ったりしておきましょう。

また、子どもたちが生き物の様子や変化を自由にかくことができるように、手の届くところに記録カードを設置しておくとよいでしょう。

■命の誕生から生命尊重の心情を育てる

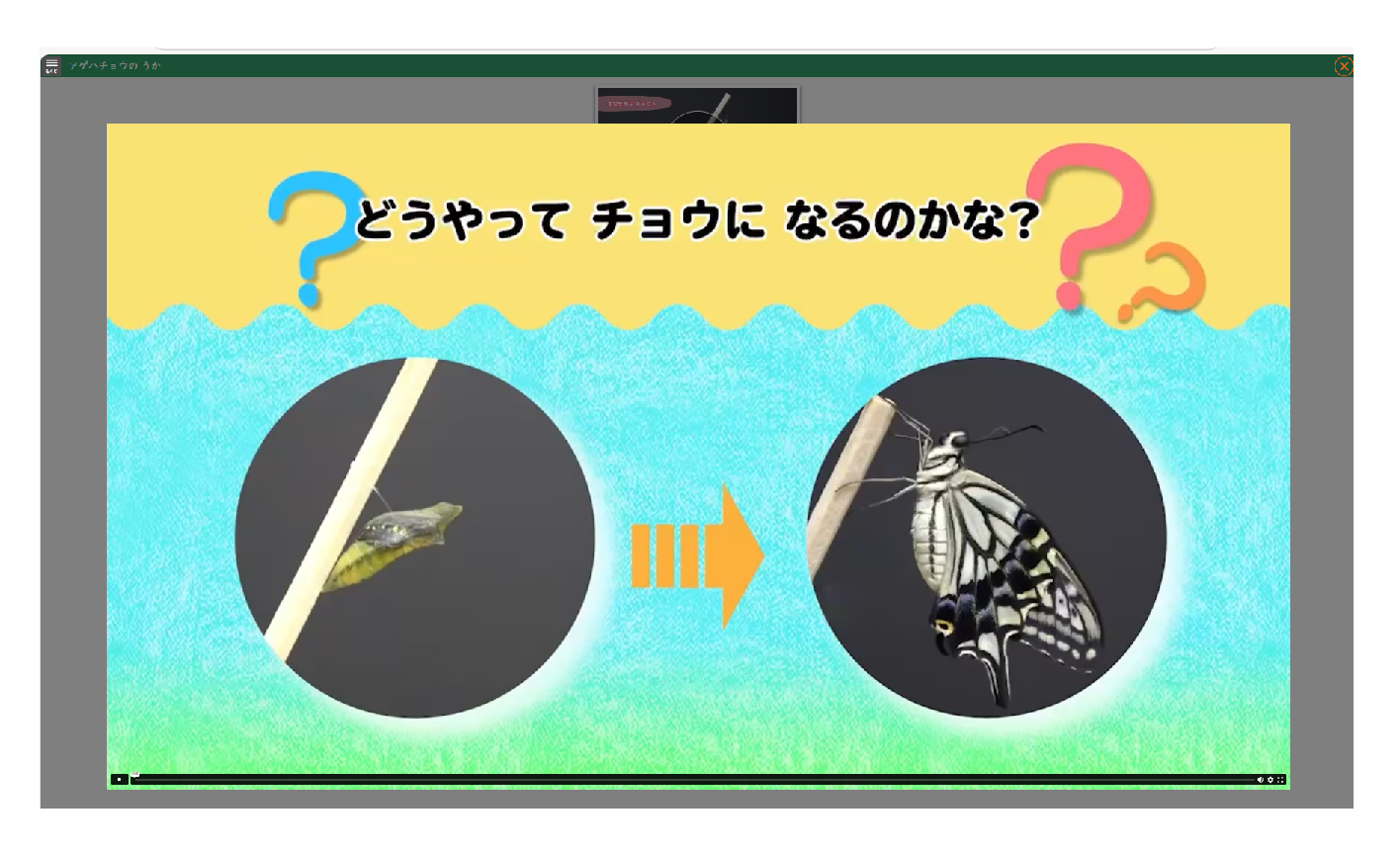

産卵や羽化の様子を見逃さないように、世話をしている生き物の産卵や羽化の時期やタイミングを把握しておきましょう。

また、飼育している生き物の様子をクラスで共有し、命の誕生の喜びをみんなで分かち合うことができる雰囲気をつくりましょう。

羽化の様子を見ることができない場合は、教科書p.52のQRコンテンツ「どう画で見よう」を活用しましょう。

■伝え合い活動

生き物の世話を通して、どんなことに驚き、どんな発見があったかを子どもに尋ねてみましょう。気づきを自覚させることで、それを誰かに伝えたいという気持ちを高めるようにします。

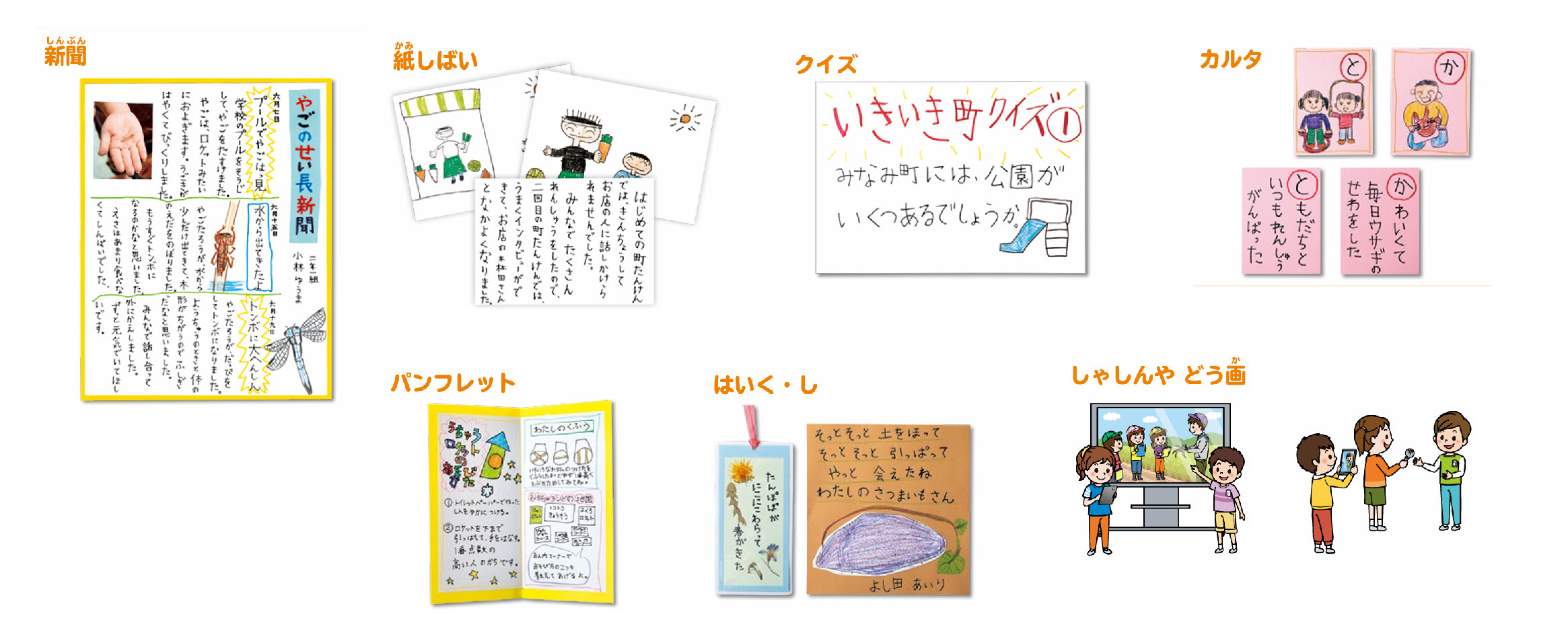

伝え合い活動では、伝える相手や伝える内容に合った表現方法を考えるようアドバイスしましょう。

表現方法としてさまざまなやり方があります。これまでに経験した方法を思い出させたり、教科書p.54〜55、p.122〜123を参考にしたりするよう声をかけましょう。

生きもの 大すき 大はっ見(教科書p.50〜55)

生きものの そだて方(教科書p.56〜57)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。