今知りたい授業のワンポイント

ヘチマの花の観察

■観察のポイント

1本の株について、根もとから順に茎をたどり、花がついているようすを観察させると、2種類の花の区別がつきやすいでしょう。

ヘチマの2種類の花は、つるについた状態で観察させ、花の上からも下からも観察するように指示します。

めばなは、数も少なく傷みやすいため、触るときは、そっと触るようにさせます。

花のどこを見ると、めばなとおばなの違いがよくわかるかという視点で記録をまとめさせます。

■ヘチマのめばなとおばなの花のつくり

花びらの下を比べると、めばなには実になる膨らみがあります。おばなの花びらの下には、膨らみはなく、つぼみがたくさんついています。おばなのつぼみは、下のほうから、順に咲いていきます。

めばなとおばなの大きさはほぼ同じで、めばなにはめしべ、おばなにはおしべがあります。おばなのほうが多く咲き、めばなの咲く数には限りがあるので、なるべく摘み取らないようにします。

また、観察するときは、ハチなどの昆虫が来ていることがあるので、注意します。

ヘチマなどウリ科の花は身近に見かけます。ヘチマ以外の花もヒョウタンやキュウリなど、外見上、雌雄の区別は明確につけられます。

めばな

おばな

■ヘチマのめしべとおしべ

めしべの先(柱頭)がべとべとしている理由を考えさせます。また、柱頭に花粉がついている場合、初めからついていたのかを考えさせましょう。

■花粉の観察

花粉を顕微鏡で観察し、花粉の表面に着目させます。顕微鏡を初めて使うので、使い方をしっかり指導しましょう。

形や表面のとげのようすを観察させ、どんなことに役立つかを考えさせましょう。

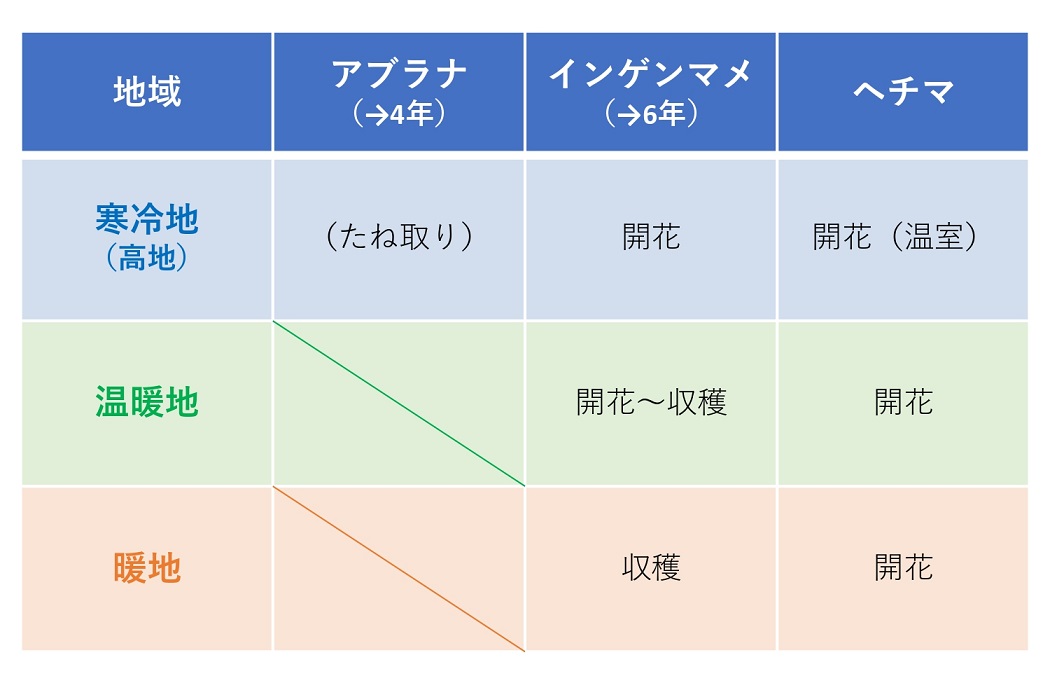

★7月の植物栽培情報

ヘチマの花が咲き始めたら、花咲きや花もちをよくするために、肥料を与える回数を増やします。晴れた暑い日は、水やりを欠かさないようにしましょう。

( )内は同じ植物を栽培している学年。地域や気候によって、時期が前後することがある。

受けつがれる生命(4)[4]花から実へ(教科書p.72〜87)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。