今知りたい授業のワンポイント

関節や筋肉の観察

■観察1「体のつくり」の準備と観察のポイント

【準備のポイント】

・図書資料は、学校司書などと連携して、地域の図書館からまとめて借りたり、地域の小中学校と貸し借りを行ったりして、人数を考慮した量の資料を準備します。

・骨の模型については、グループ数に応じて準備(グループに1台程度)し、十分に観察できるようにしましょう。

・観察の際の記録カードは、自分で書かせてもよいですが、人体の骨格をあらかじめ印刷したものを用意しておくと、活動時間をより十分に確保することができます。

・レントゲン写真は、実際の生活の中で、整形外科を受診した際に撮影された経験のある児童もおり、身近なものと考えられるため、教材として購入しておくとよいでしょう。

・インターネットで入手できる資料を事前にストックしておきましょう。

【観察のポイント】

・腕をまくれる服装が活動しやすいです。体操服に着替えてから、活動を始めても構いません。

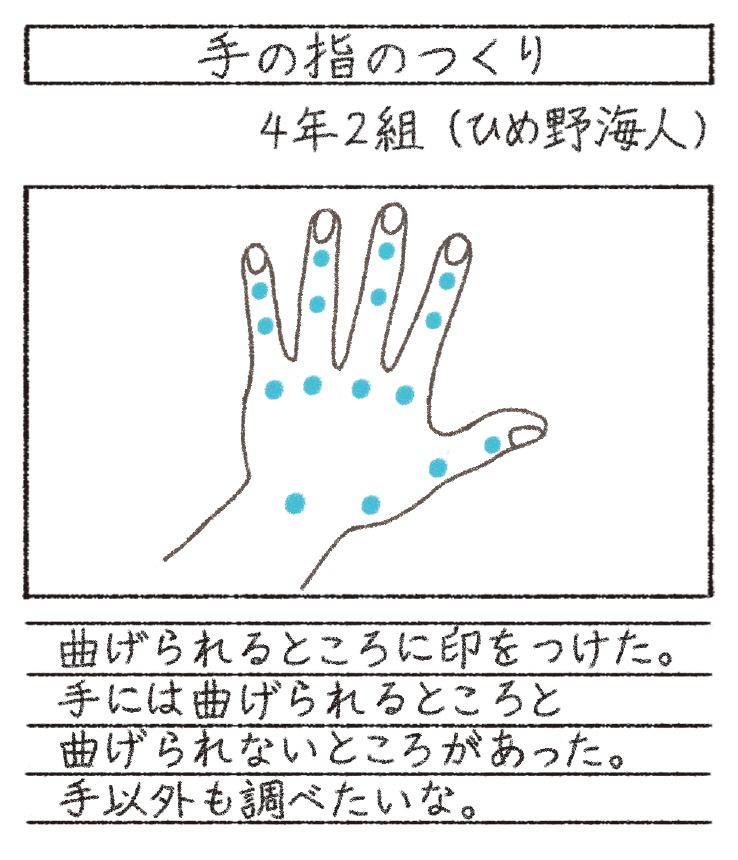

・自分の体の曲げられるところに、小さなシールを貼っておくと、骨の模型や映像教材などで調べる活動の際に比較しやすくなります。汗をかいているとシールが剥がれやすくなるので、タオル等で拭き取ってから貼りましょう。

・腕や手など上半身だけでなく、膝や足首などについても、同じように曲げられるところを調べます。

・実際に体を触って確かめる、模型と比較する、映像教材でも確かめるというように資料を使うことで、多面的に理解できるようにしましょう。

■観察2「体の動くしくみ」の準備とまとめ方のポイント

【準備のポイント】

・重いものを持ったときの筋肉のようすを調べるために、水を入れたペットボトルを用意します。ダンベルなど金属でできたものは、落としたときの衝撃が大きく危険なため、避けるようにしましょう。

・別の方法として、筋肉の模型を使って活動しても構いません。模型については、グループ数に応じて準備(グループに1台程度)し、それぞれが十分に観察できるようにします。

【まとめ方のポイント】

筋肉について、「のびる」ではなく、「ゆるむ」という言葉を用いてまとめています。これは、「筋肉は伸びることなく、元の長さから収縮する(縮む)か、縮んだ部分は弛緩する(ゆるむ)かだけである。」という考え方に基づいています。一方で、活動の「予想」の段階で、「筋肉が伸びて腕が動く」など、児童から「伸びる」という言葉が出てくるのは自然なことであるため、「ゆるむ」という言葉は「結果から考えよう」「まとめ」の段階から用いるようにしましょう。

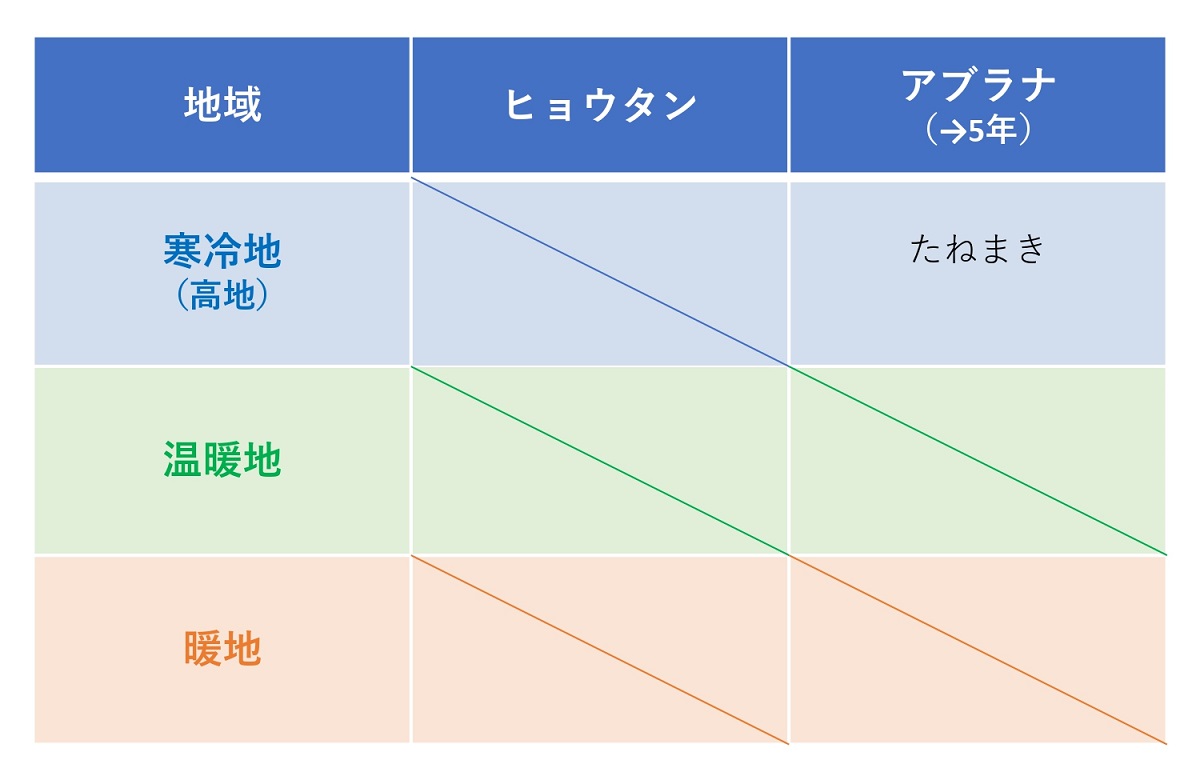

★9月の植物栽培情報

( )内は同じ植物を栽培している学年。地域や気候によって、時期が前後することがある。

7.ヒトの体のつくりと運動(教科書p.90〜101)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。