今知りたい授業のワンポイント

平均

■平均について

教科書でいう平均とは、相加平均と呼ばれるものであり、いくつかの数量に対してそれらをならした場合の1つあたりの数量を指しています。

「ならす」の意味は平らにするというものです。児童の多くは平均という言葉に出会った経験があるかと思われますが、その認識としてはいくつかあるうちのちょうど真ん中の値というような捉え方をしている場合があります。

そのため、まずはならすということから平均の意味を押さえさせ、それを求めるためには個々の数量の合計を個数でわればよいことを捉えさせていきます。

■0を含む平均

データの中に0があると個数には含めないと考える児童がいます。これは、0を「なし」と捉え、「データではないもの」と考えるからでしょう。しかし、0も重要なデータとして個数に含めるのが一般的です。

そのことを捉えさせるには、極端な例を示すとよいでしょう。例えば、本の貸出期間が3日間で、1日目が10冊、2日目が0冊、3日目が8冊だとしたら、3日間の平均は9冊でよいかということです。

■外れ値の考え方

教科書では取り上げていませんが、データの分布から極端に離れた値を、統計の用語では「外れ値」といいます。

外れ値がある場合、単純に除外すればよいというものではありませんが、外れ値の発生原因が推測できるものならば、それを外して平均を求めることが妥当なこともあります。

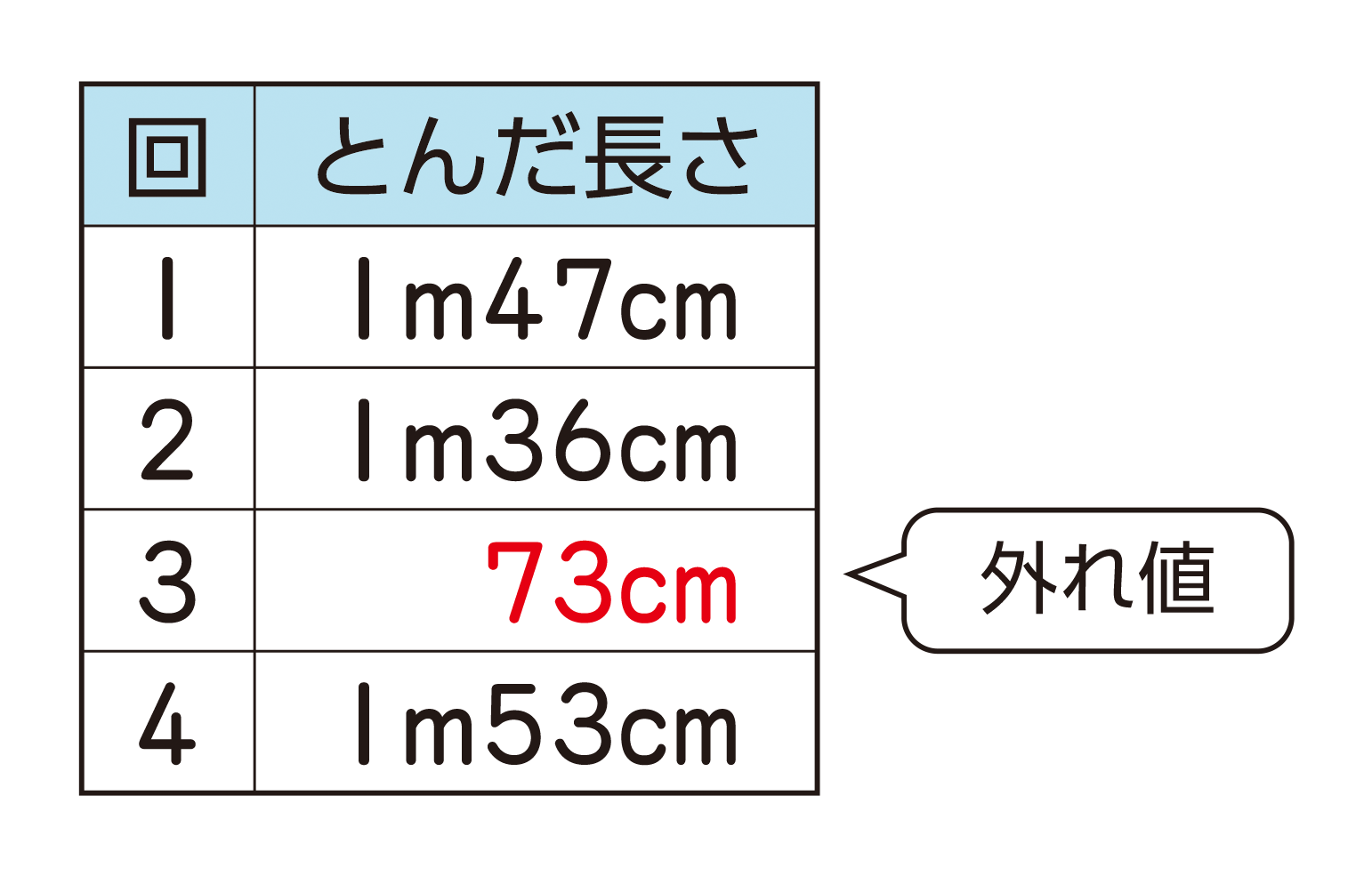

例えば、教科書p.163の算数ポケット「大きくはなれた記録のあつかい」のように、ゆいさんの立ち幅跳びの記録をもとに、3回目の記録が他の記録と大きく離れていることにふれ、児童に考えさせるようにするとよいでしょう。普通ならゆいさんは立ち幅跳びでどれくらい跳べるか知るためには、どのようにしたらよいか考えさせると、3回目の記録を入れないで平均を求める方がよいことに気づくことができます。

11.平均とその利用(教科書p.157〜165)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。