今知りたい授業のワンポイント

町の人や場所と関わる活動

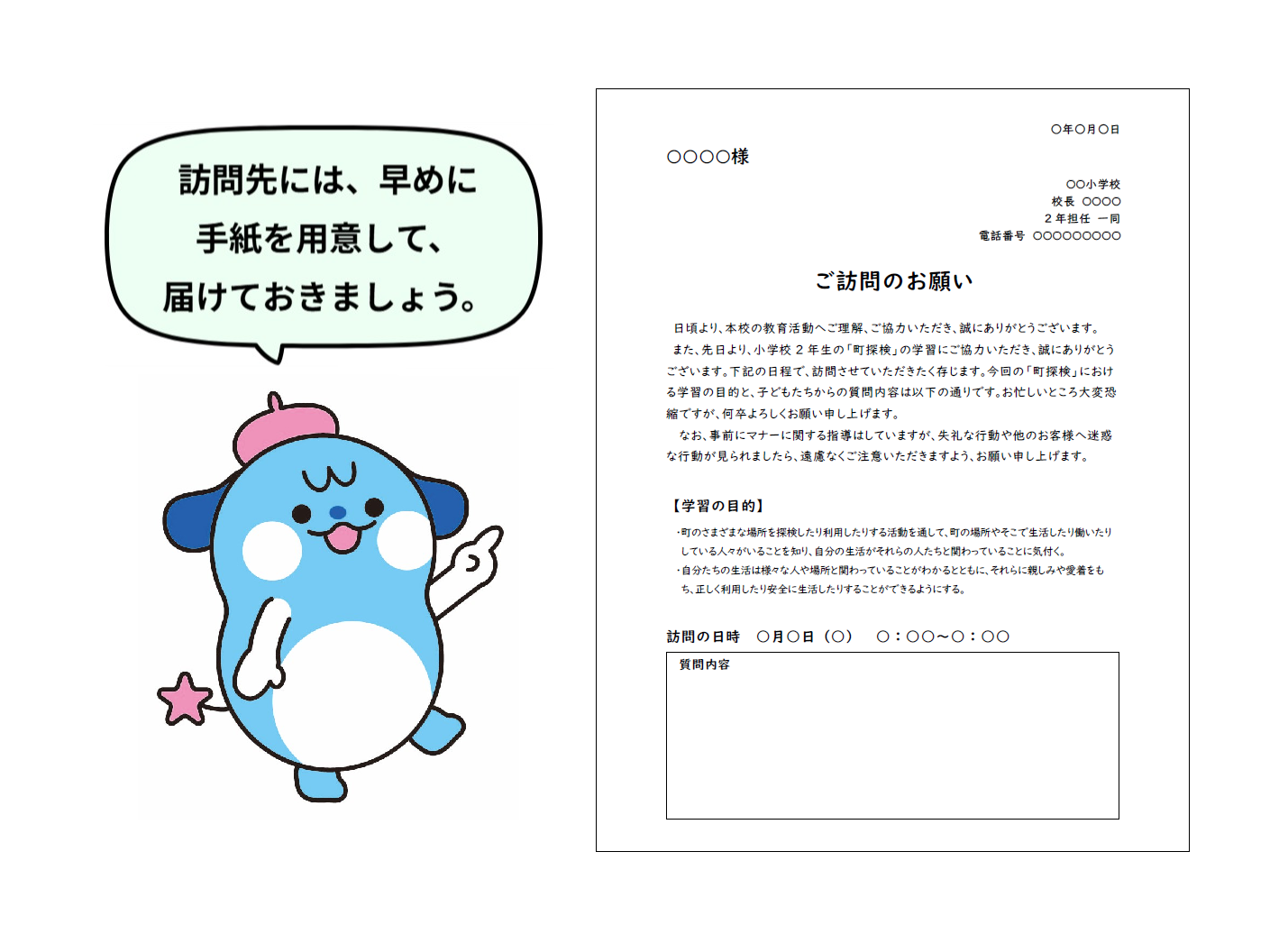

■訪問先への連絡

訪問する店や公共施設などが決まったら、早めに活動の趣旨と内容を伝え、理解を得ておきましょう。その後も丁寧に連絡を取るようにして、学習の意図を理解してもらうだけでなく、相手に不安感を抱かせないよう配慮します。いっしょにできる活動が想定される場合には、訪問先に前もって相談するなど、準備をしておきましょう。また、訪問先の思いや考えも聞き取り、場合によっては活動に反映するとよいでしょう。

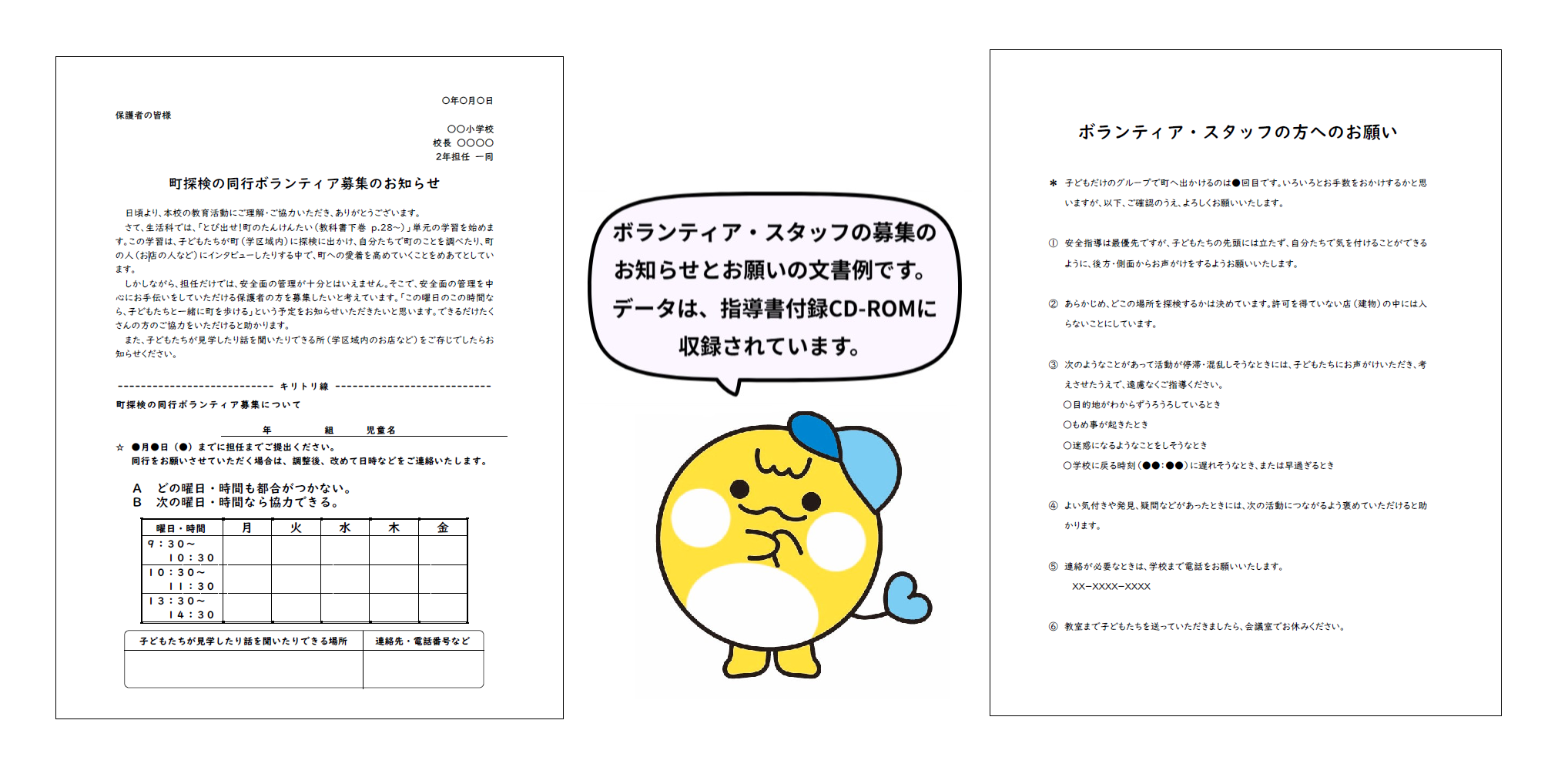

■保護者や地域ボランティアへの協力依頼

「お花屋さんの○○さんに会いたい」「公園ボランティアの人の話を聞いてみたい」など、子どもの思いや願いはさまざまです。それに応じた活動を実現するには、保護者や地域ボランティアに協力が欠かせません。

保護者や地域ボランティアの中には、仕事をされている方も多くいらっしゃるので、協力を依頼する場合は、指導計画を見通して、なるべく早めに連絡をするようにします。目安として、遅くとも活動予定日の20日ぐらい前には大まかな内容を伝えておきましょう。

依頼の際には、学習のねらいのほか、何を協力していただくかを明確にしておきます。例えば、安全確保や活動のサポート、子どもの見取りなど、具体的な協力方法を丁寧に伝えることが大切です。正式に文書を出す場合は、校長先生などの管理職に目を通していただくようにします。

■子どもが安心して活動できる工夫

ちょっとした工夫で子どもの不安を解消したり、自信をつけさせたりすることができます。

例えば、ワッペンや小旗など子どもたちが探検中であることがわかるようなものを身につけさせると、子どもの中に「自分は探検隊だからがんばろう」「これがあるから勇気を出してインタビューできるかも」という思いが生まれます。

また、町の人にとっても効果的で、子どもたちが町探検をしていることが理解できることから、温かい目で見守ってもらえるほか、いざというときに道案内や援助をしてもらうことなどが期待できます。

■安全面の配慮とマナーの確認

各グループの探検計画を把握したら、あらかじめ探検コースを回り、危険な場所やトイレの位置、学校からの距離などを確認しておきましょう。そして、保護者へ緊急連絡先を聞いたり、探検に必要な協力者数を調査して、地域ボランティア・スタッフの調整をしておきます。

また、子どもたちにも、安全な行動について話し合う時間を設けておきましょう。特に徹底しておきたいのは次の点です。

・道路の歩き方や車への注意などの交通安全指導

・不審者などへの対応

・危険な場所や注意が必要な場所の確認

・活動のしかたや行動範囲、時間などの約束の確認 など

もっと 知りたい たんけんたい(教科書p.76〜83)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。