今知りたい授業のワンポイント

生き物への興味・関心/生き物の生育場所

■子どもの実態の把握

単元を始める前に、子どもの生き物に対する向き合い方などについて把握しておきましょう。

例えば、

・幼稚園や保育園での生き物と触れ合ってきた様子

・1年生のときの昆虫や動物の世話の様子

・生き物への興味や関心の程度

・動植物に対するアレルギーの有無 など

一人ひとりの状況を確認し、十分な対策を行ってから、採集活動や飼育活動に取り組みましょう。

動植物へのアレルギーをもつ子どもがいる場合は、保護者の了解を得たうえで、クラスのほかの子どもたちにもアレルギーについてわかりやすく説明しておきましょう。

■興味・関心を高める学習環境

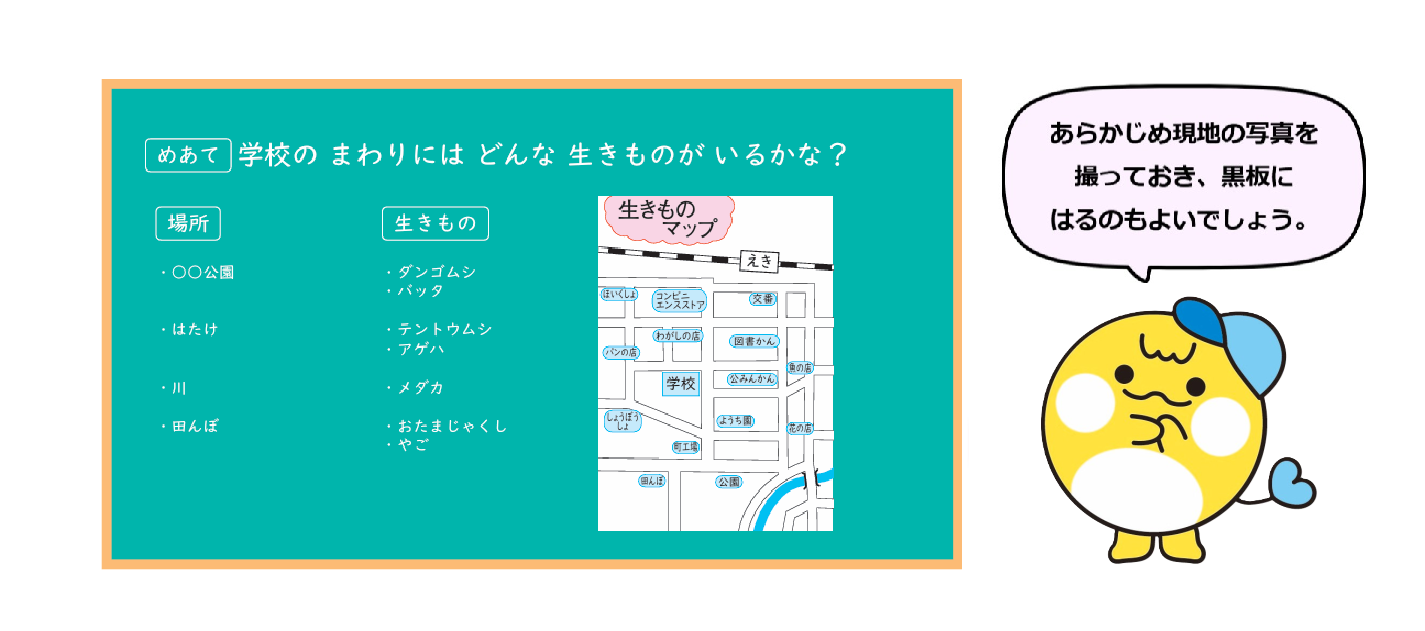

教科書p.46〜47「わくわくタイム」では、どんな場所にどのような生き物がいるかを子どもたちに問いかけ、地域で見つけたことのある生き物やすんでいる場所について交流させます。

子どもたちが見つけたことのある生き物を場所ごと(公園・畑・川・田んぼ・山・海など)に分けて板書し、生き物とすんでいる場所の関係に興味をもたせましょう。それをもとに、「生きものマップ」(校区の絵地図)にまとめるようにします。

その際、見つけたときの生き物の様子について自由に交流させると、生き物への興味・関心を高め、「生き物を探したい」「育てたい」といった思いや願いをもつことができます。

■子どもへの配慮

生き物に対して苦手意識や恐怖心をもっている子どもには、無理に捕まえる必要はないことを伝え、できる範囲で教師や友だちと一緒に捕まえたり、観察したりするよう指導しましょう。

また、道徳科や学級活動の時間を活用して、人には好き嫌いや得手不得手があることを気づかせることで、友だちの気持ちや思いを理解し、それぞれが自分のできる範囲で、役割をもって活動に取り組むことができるようにします。

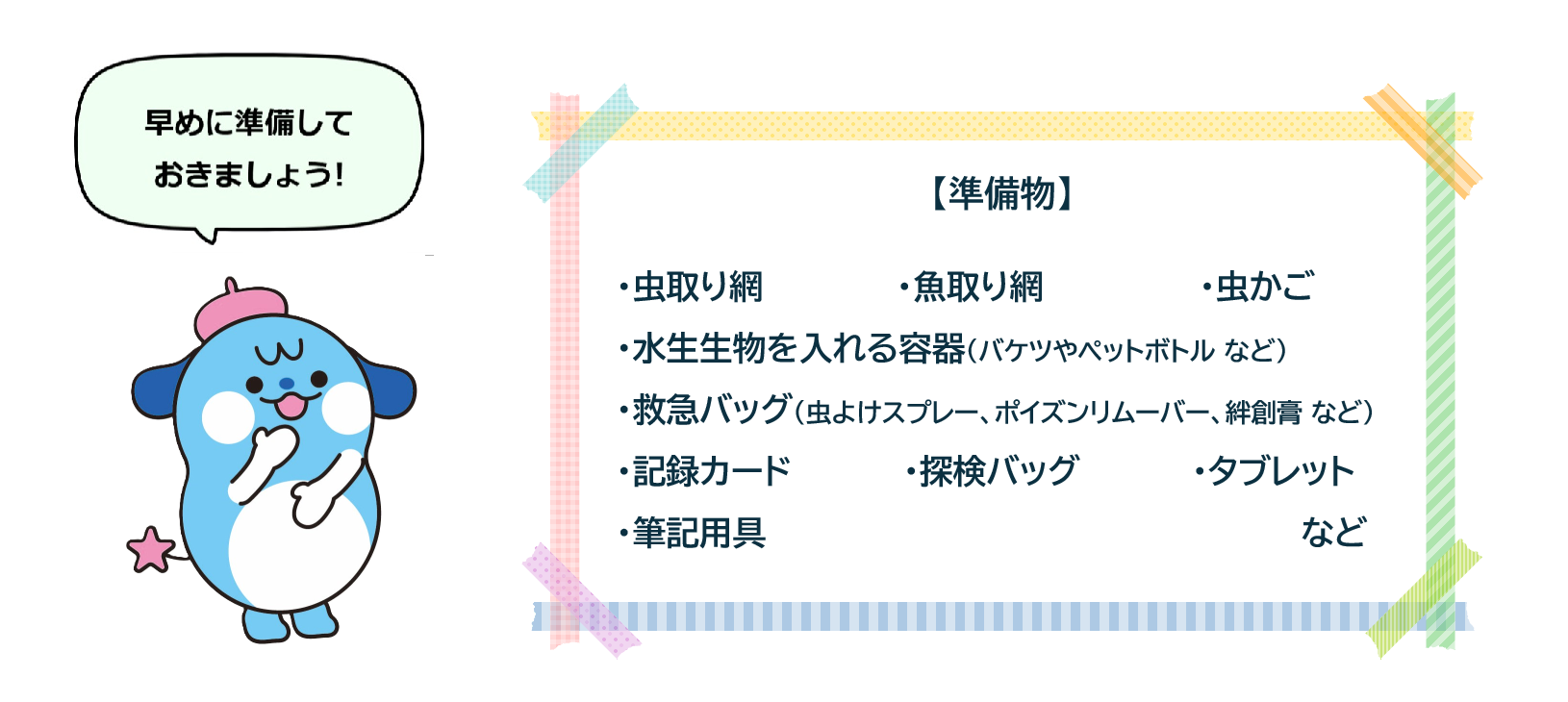

■教職員への通知

グループごとに子どもの名前、探検場所やその連絡先などをまとめた一覧表をつくり、引率の教職員だけでなく、職員室にいる教職員にも渡しておきましょう。教職員動詞は常に連絡をとれる状態にしておき、何かあったときはすぐに連絡を取り合いましょう。

保護者や地域のボランティアに協力してもらう場合は、それぞれの関わり方について、具体的に打ち合わせしておくとよいでしょう。

■協力者へのお礼の挨拶

活動をサポートしてくださった保護者や地域ボランティアの方には、探検が終わったらすぐにお礼の挨拶をしておきましょう。これをおろそかにすると、地域の方からの信頼が失われ、地域を学校の連携がうまくいかなくなります。

次の年からの活動に支障をきたさないよう、早いタイミングで丁寧に感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。

生きもの 大すき 大はっ見(教科書p.44〜49)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。