今知りたい授業のワンポイント

求部分

算数 1年生 2025/6/12

■求部分の場面を理解する

求部分の問題では、全体を表す表現と注目する部分を表す表現があり、それ以外の部分の要素を求めよという指示が与えられます。

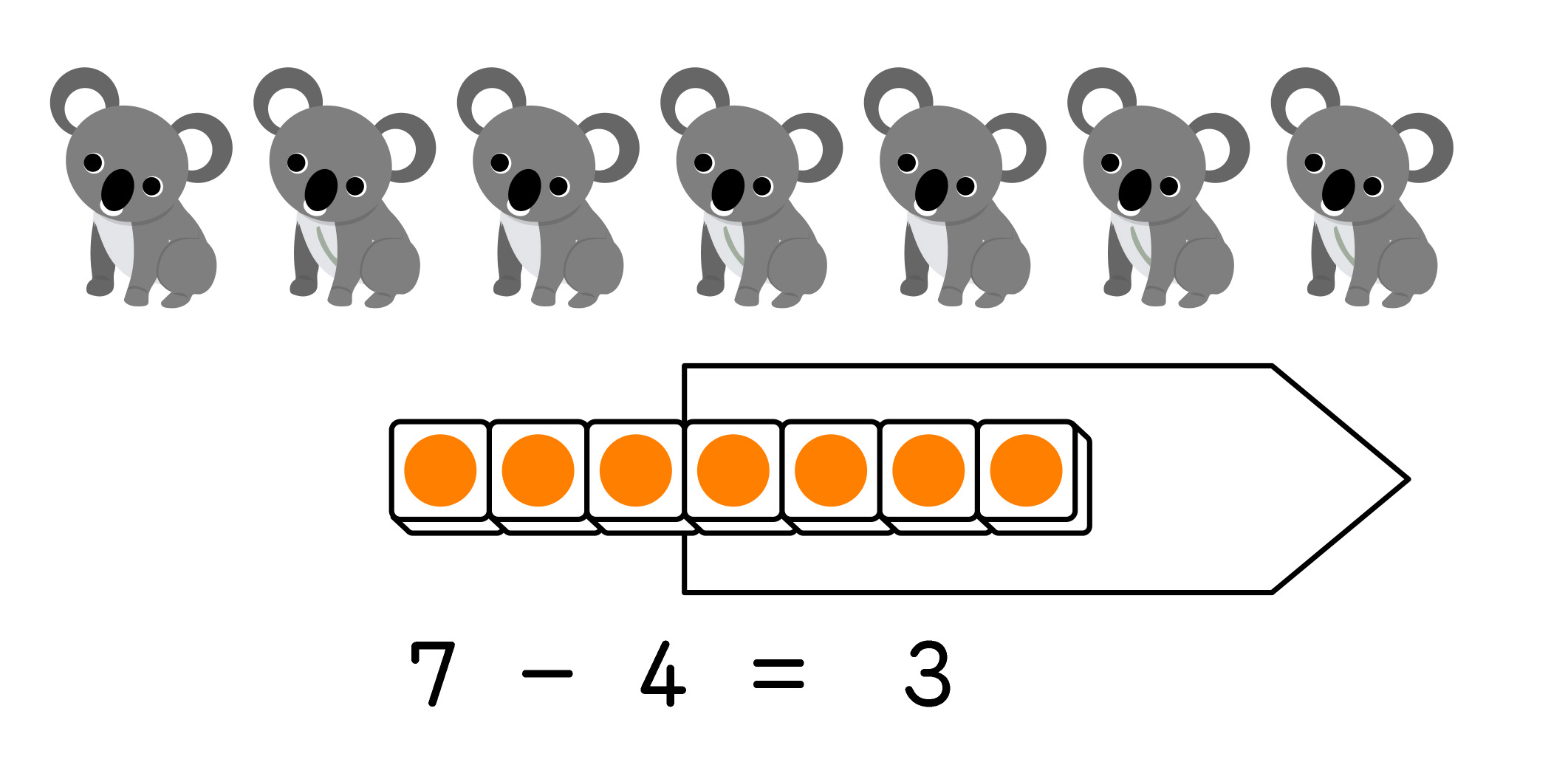

例えば、教科書p.18[4]では、7頭のコアラが全体であり、注目する部分は4頭の雄のコアラです。求めるべきは雌のコアラで、その数は「7−4」で表されます。雌のコアラの具体的な位置とは無関係に、数図ブロックの右端から雄のコアラの4頭分を取り去ることで求部分の計算ができ、それがひき算に他ならないことを理解させましょう。

問題文を丁寧に理解させ、部分の数を求める場面でもひき算が使えることを押さえさせることが大切です。

■ひき算の練習

教科書p.18[6]のような、場面設定を伴わないひき算の式のみの問題を行うときは、まずノートに「3−1」を写し、答えの「2」を求めた後にそれに続けて「2」と書くように指導します。

教科書に書かれているひき算の問題を行っている限り、児童が小さい数から大きい数をひくことはありません。しかし、自分でひき算の式を書いてしまうと、不都合な式ができてしまうこともあります。そのため、ひき算の式では、ひかれる数、ひく数の順に数を書くことを強調して指導しましょう。ただし、「ひかれる数」、「ひく数」という用語まで指導する必要はありません。

[7]ひきざん(1)(教科書p.14〜25)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。