今知りたい授業のワンポイント

繰り上がりがあるかけ算

算数 3年生 2024/10/10

■繰り上がりがある筆算

児童につまずきが多いのは、繰り上がりのある筆算です。

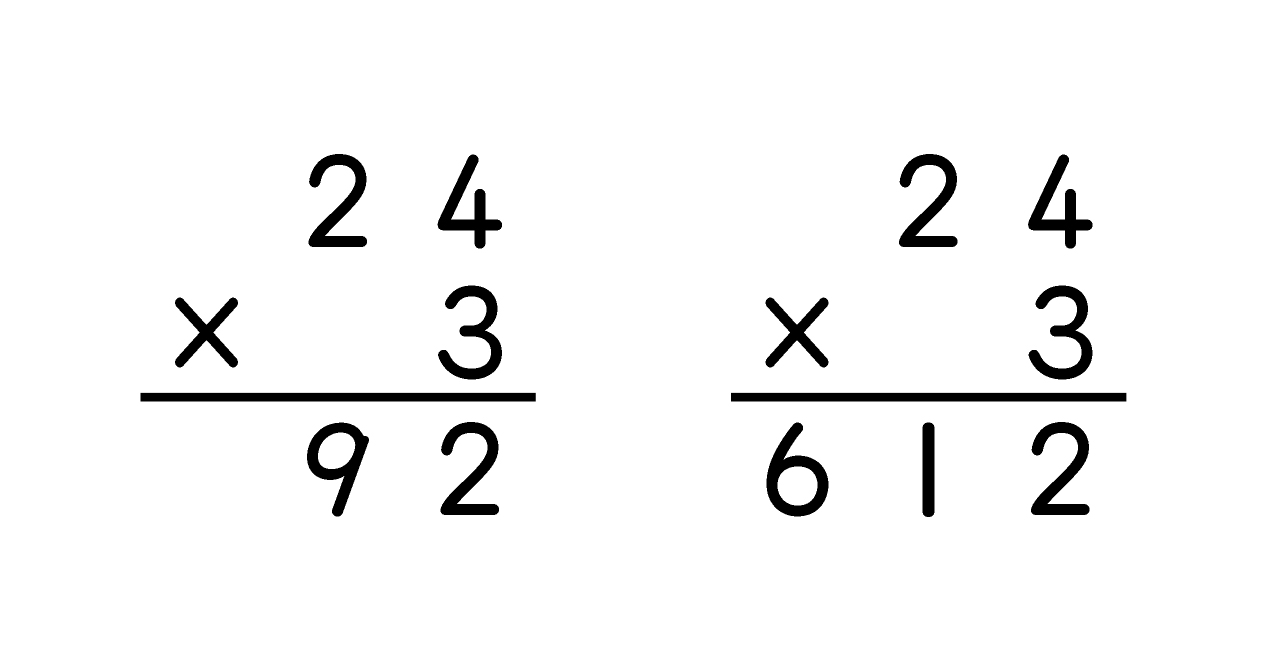

例えば24×3の計算では、下のように、一の位の計算から繰り上げた1を、十の位の2にたして3×3=9と考える誤りや、繰り上げた1を十の位にかいた後、十の位の3×2=6の答えを百の位にかいてしまう誤りがあります。

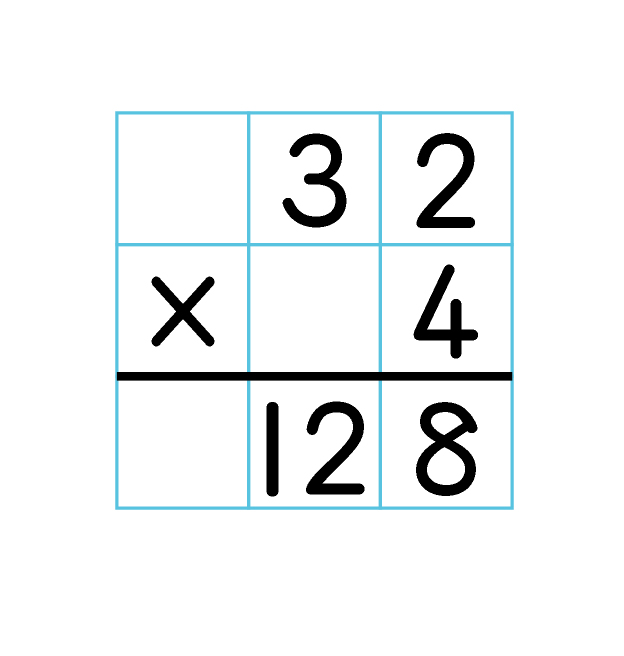

教科書p.26では、このようなつまずきへの対策として、筆算の考え方を示しています。考え方は筆算の原理を説明する上での手助けにも、九九を活用する筆算形式への橋渡しとして有効な手立てにもなります。特に部分積の「12」や「60」がどんな計算の結果なのかを確かめて、部分積の意味を理解させることは重要です。

理解が遅れがちな児童には計算棒の図を見せ、計算棒と考え方を結びつけて、九九を用いて一の位から繰り上げた数をどう処理すればよいかを具体的に掴ませましょう。

■繰り上がった数字を正しい位置にかく

下のように、十の位から繰り上がった1を十の位のところにかいてしまう児童がいます。そういった児童には、百の位の場所にかくように指導しましょう。その際、ます目を使ってノートにきちんと数字をかかせるとよいでしょう。

■繰り上がりの補助数字

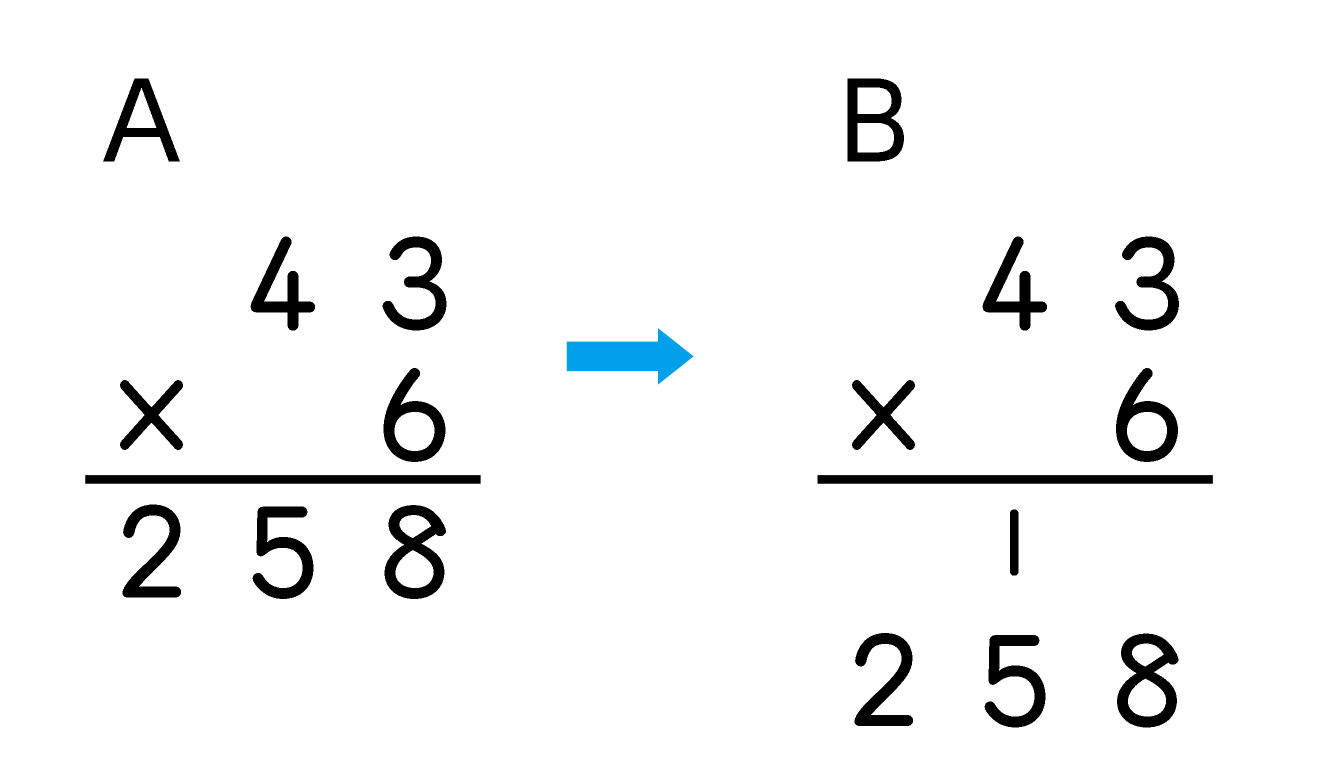

繰り上がりの補助数字については、理解の遅い児童に限らず、はじめからAのように筆算することに抵抗のある児童が多い場合が考えられます。

そこで、はじめはBのように繰り上がりの補助数字をかかせる方法をとるとよいでしょう。

14.1けたをかけるかけ算の筆算(教科書下巻p.22〜33)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。