今知りたい授業のワンポイント

流れる水と地面のようす

■準備のポイント

次の点に留意して実験の準備をしましょう。

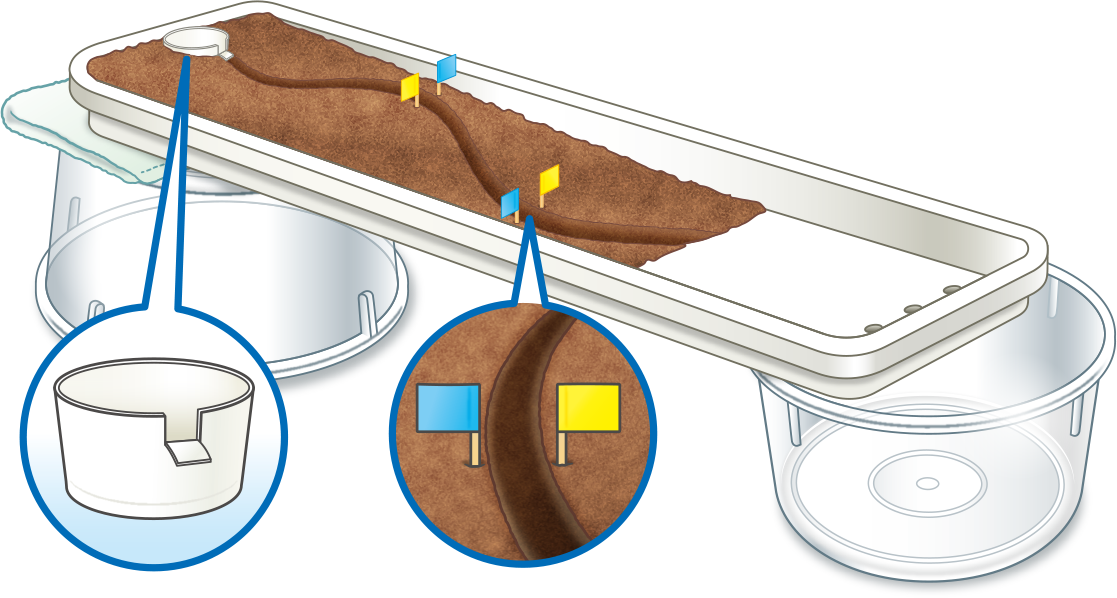

・流路の曲がり角は、緩やかなものにしましょう。教科書p.105のような長いプランターの受け皿であれば、2つ程度の曲がり角が可能です。

・プランターの受け皿の下側の端には、水槽へと水が流れ落ちるように穴を開けておきましょう。

・土は、粒の細かいものを用いるとよいでしょう((株)ヤガミの「流れる水のはたらき実験用砂」など)。

・傾斜は、大きくしすぎると流路が決壊しやすいため、タオルは1、2枚程度で構いません。

・水を流す前に、霧ふきなどで、土を十分に湿らせておかないと、流路で水がしみこんでしまい、川のように水が流れないことが多いです。

・複数箇所を同時に観察するため、また、実験2で活用するためにも、動画で記録を残しておきましょう。

■流水の3作用

流水には、削るはたらき(侵食作用)、運ぶはたらき(運搬作用)、積もらせるはたらき(堆積作用)があり、これらを流水の3作用といいます。

・侵食作用

地球の表面が、雨・流水・風・波・雪・氷河などから加えられる力によって削られるはたらきのことを侵食または侵食作用といいます。力を加えるものによって、雨食・河食(水食)・風食・波食(海食)・雪食・氷食といいます。

川の侵食作用の大きさは、流速の2乗に比例し、水とともに運ばれる物質が多いほど大きくなります。したがって、洪水や土石流のときには侵食作用は著しく大きくなります。

・運搬作用

風化などを受けた岩石や鉱物などが、流水・風・氷河などによってもとの場所から運ばれるはたらきのことを運搬または運搬作用といいます。

川の運搬作用の大きさは、流速が大きいほど大きく、運搬できる最大の岩片の直径は、流速の2乗に比例し、体積は流速の6乗に比例するなど、強大な力となります。

・堆積作用

堆積物(地層)ができていく過程を堆積といい、流水・風・氷河などの作用と重力によって行われます。

川の堆積作用は、運搬作用の低下とともに大きくなります。また、運搬される岩片の体積は流速に関係するため、流速の低下とともに岩片は大きさによってふるい分けられることになります。その結果、上流では粗いれきや砂が,下流では細かい砂や泥が堆積します。川が山地から平地に出るところや河口付近では流速が小さくなるため、前者では扇状地、後者では三角州などができやすくなっています。

★10月の植物栽培情報

( )内は同じ植物を栽培している学年。地域や気候によって、時期が前後することがある。

6.流れる水のはたらき(教科書p.102〜121)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。