今知りたい授業のワンポイント

ごみから電気が生まれる?

■くらしとリンクの視点

清掃工場のおもな役割は収集したごみを燃焼させることです。その際に発生する熱を活用し、発電しています。廃棄するものであっても工夫することでエネルギー源として有効に使え、身近なものに活用されていることを児童が実感できるようにしましょう。

■清掃工場での発電のしくみ

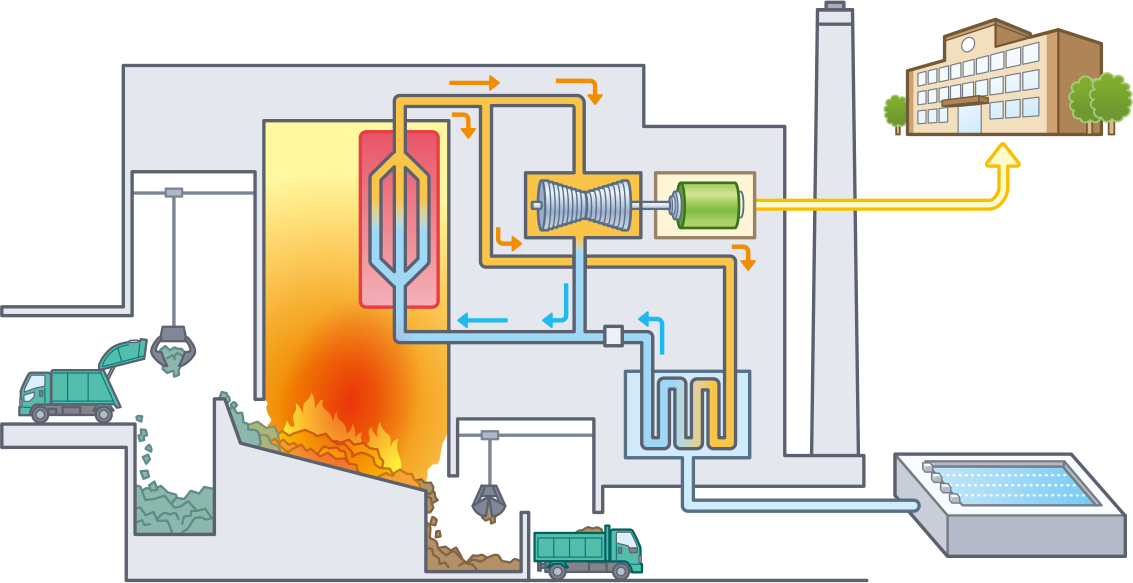

可燃ごみを燃やした熱によって、ボイラーのパイプ内の水は水蒸気となり、体積が膨張することで、加圧された水蒸気が発生します。加圧された水蒸気の力によってタービンが回転することで、発電機の軸が回転し、発電されます。

発電した電気は工場内で使用するとともに、余剰分は地域の送電網を通して一般家庭などでも消費されます。

清掃工場での発電のしくみ

■下水処理場にある発電施設

教科書p.190の写真は東京都清瀬市にある下水汚泥ガス化発電システムです。この施設では、下水汚泥を低酸素状態で蒸し焼きにし、可燃性ガスを発生させ、そのガスを高温で燃焼することで、発電を行うとともに、温室効果ガスの発生も大幅に抑制されています。

■この単元からつながる日常

[身近な節電]

コンピュータやスマートフォンを使って、家庭における電気使用量を把握できるシステムが普及してきています。これにより、電気を無駄に使っている部分を見つけ出して節電することができます。また、人感センサーなどのセンサーも活用することで、さらなる節電につながります。

[回生ブレーキ]

モーターと発電機のしくみを利用した身近な技術の1つとして、回生ブレーキがあります。回生ブレーキは、減速時にモーターを発電機として使用しており、エレベーターや鉄道、電気自動車、ハイブリッドカーなど、さまざまな乗り物で活用されています。

9.発電と電気の利用(教科書p.172〜191)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。