今知りたい授業のワンポイント

ふゆに やって みたい ことを はなそう

■幼児期の冬体験を振り返る

低学年の子どもにとって、冬の特徴を意識した活動を考えることは難しいかもしれません。まず、寒い時期に友だちと一緒に遊んだ経験や家族と過ごした生活経験を思い出させ、その中で自分が知っている冬の様子やしたことのある冬の遊びを振り返るよう導きましょう。

あらかじめ子どもたちが通っていた幼稚園や保育園、こども園の先生に、園では冬にどんな遊びや活動をしていたかを尋ねておくとよいでしょう。

■冬探しや冬遊びの見通しを立てる

子どもたちが知っている冬の自然や様子、体験したことのある遊びについて自由に発表し合います。

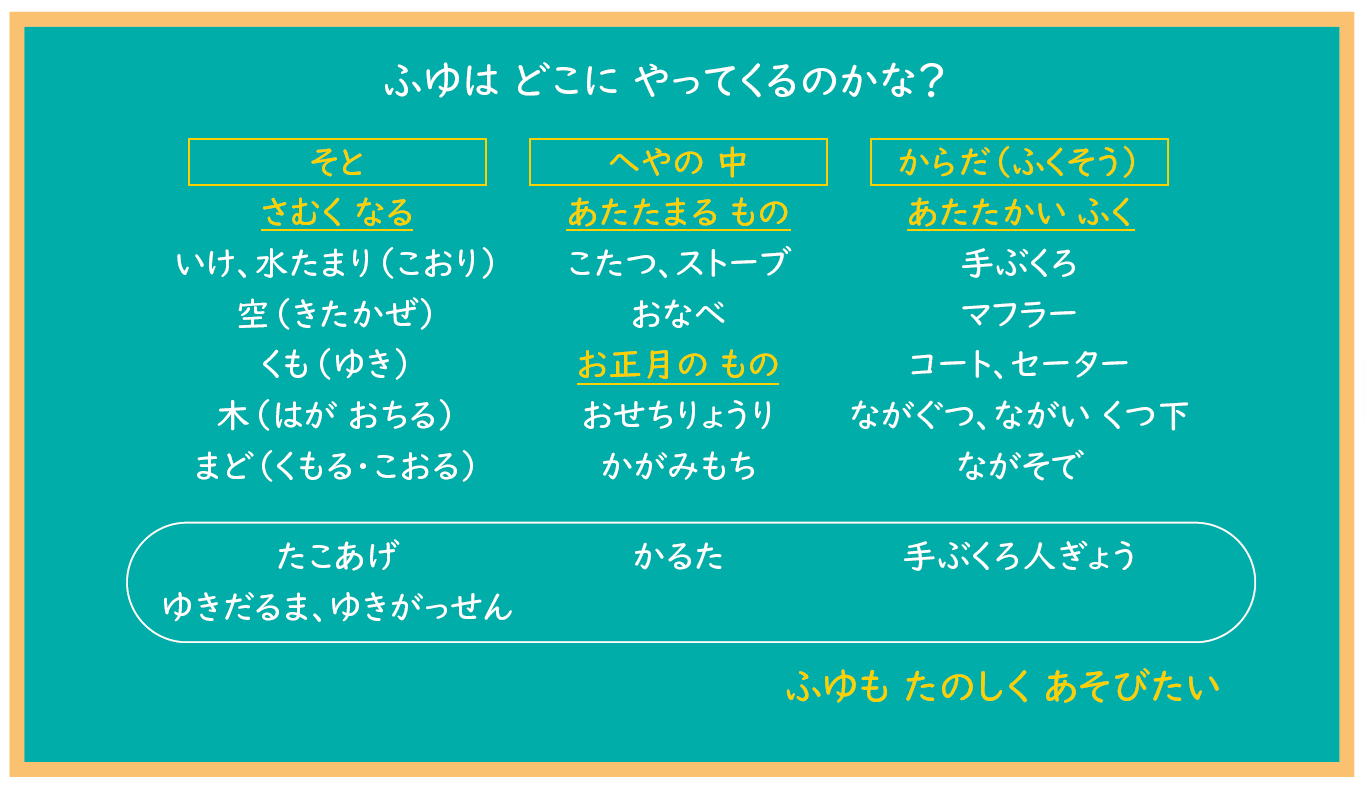

「冬はどこからやってくるのかな?」「どうしてそう思うのかな?」「冬にどんな遊びをしたことがあるかな?」などと問いかけ、子どもたちに自由に発言させましょう。

子どもたちの言葉を項目ごとにまとめ、冬と仲良くするために行きたいところやしてみたいことを話し合い、冬探しや冬遊びの見通しを立てましょう。

■環境を工夫する

「はるとなかよし」「なつとなかよし」「あきとなかよし」、それぞれの単元でつくった作品や作品カード、みんなで遊んだときの写真などを、教室や廊下に掲示し、季節の変化を意識できるようにしておきましょう。

また、教室の本棚などに、冬に関する絵本や図鑑などを置き、冬にまつわる写真やイラストなどを閲覧できるように示しておきましょう。休み時間などに自由に読めるようにしておくと、子どもたちの興味や関心を高まります。

■冬探しや冬遊びへの興味と意欲を高める

幼児期の冬の日常の過ごし方や体験をもとに、子どもたちに自分が知っている冬の自然や様子、遊びなどを振り返らせます。冬の自然について予想したり、してみたいことなどを考えたりして、冬探しや冬遊びへの興味と意欲を高めるようにしましょう。

冬へのイメージがわかない子どもには、冬の自然や年中行事、遊びなどを紹介する写真や動画、図鑑、絵本などを見るよう促しましょう。

また、友だちが話す冬の遊びを聞きながら、どんな遊びをしてみたいか考えるようにアドバイスしましょう。

■冬を楽しむ

冬は厳しい冷え込みのほか感染症の流行などのもあるため、屋外に出るのがおっくうになりがちです。また、冬といえば、雪が降ったり氷が張ったりすることを期待する子どももいて、実際の生活とのギャップが大きい場合もあります。

冬の楽しみ方はさまざまで、視点を少し変えたり、工夫したりすることで幅が広がります。例えば、春から秋までに出かけた場所に行き、秋から冬にかけて変化したものを探すと、葉が落ちた後の枝に小さな芽が出ていることに気づいたり、気温が下がりそうな場所や北風が強く吹く場所などを見つけて遊びを工夫したりすることができます。

ふゆと なかよし(教科書p.94〜97)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。