今知りたい授業のワンポイント

温度による水の体積の変化

■実験のポイント

丸底フラスコの口いっぱいにまで水を入れてからガラス管をつけたゴム栓を取りつけ、丸底フラスコ内に空気が残らないようにしましょう。これは空気の体積変化の影響を排除するためです。

水面が上がったことだけでなく、どのくらい上がったのかを記録させると、空気の実験との比較がしやすいです。

■ガラス管を使う理由

断面積の小さなガラス管を使って実験をすることで、体積変化を観察しやすくしていることにも気づかせたいものです。説明の際には、大きなビーカーに水を入れた場合の見た目の変化と、試験管などに水を入れた場合の見た目の変化を比較させるとイメージがしやすいでしょう。

変化が小さく見た目では違いがわかりにくい場合でも、工夫をすることで詳しく調べることができます。これは次の実験3の金属のあたたまり方でも同じです。

「理科の広場」で取り上げた温度計も、変化を見やすくするために細い管を使っています。実際に棒温度計を観察すると管が非常に細いことを確認できます。

細い管だと変化がわかりやすい。

■水の温度と体積

一般的には、液体の温度を上げると体積が大きくなり、温度を下げると体積が小さくなりますが、水は例外で、4度(厳密には3.98度)以下になると、逆に体積が大きくなります。

つまり、水は4度で密度が最大になるので、池などでは、冬に水が冷やされると、底の方に4度の水が沈み、0度の水は水面付近にたまるので、水は水面近くから凍り始めます。さらに氷の密度は水より小さいので、沈むことはありません。

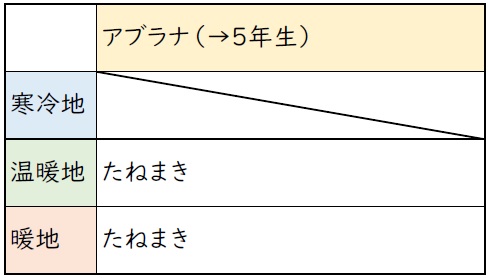

★11月の植物栽培情報

( )内は同じ植物を栽培している学年

7.温度とものの変化(1)ものの温度と体積(教科書p.110〜123)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。