今知りたい授業のワンポイント

顕微鏡の使い方とスケッチのしかた

■顕微鏡の使い方

顕微鏡は、双眼実体顕微鏡や解剖顕微鏡よりも、さらに拡大して詳しく調べることができる精密な機器であることを伝えましょう。

顕微鏡の使い方は、次のような手順で説明するとよいでしょう。

1.顕微鏡の持ち運び方を説明する。

演示をしながら、説明するとよいでしょう。

2.顕微鏡を実験台に運び、各部の名称について説明する。

実物投影機や掲示用の写真などを使って説明するとよいでしょう。

3.操作方法を説明する。

次の概要を伝えてから、教科書p.76上のQRの動画を視聴し、その後、実際に顕微鏡を操作すると、理解しやすくなります。

・観察は低い倍率から始め、必要に応じて倍率を高くします。

・顕微鏡のピントは、対物レンズとプレパラートを離しながら合わせます。

顕微鏡

■スケッチのしかた

・スケッチをするときは、一方の目で顕微鏡をのぞきながら、もう一方の目で紙面を見てかくこともできます。両目で観察とスケッチを同時に行うことが難しい場合は、慣れるまで、顕微鏡から目を離してスケッチすることを繰り返しても構いません。

・視野にあるものをすべてかくのではなく、観察の対象とするものだけをかきます。

・細い線と小さな点でかき、影をつけません。

★7月の植物栽培情報

オモチャカボチャにもヘチマと同じように、めばなとおばながあります。7月ごろに花が咲きますが、初めのうちはおばなばかりで、めばなが咲くのは少し後になります。

オモチャカボチャの受粉も、ヘチマの受粉実験と同じように進めます。受粉は、おばなを手に取り、おしべの花粉を直接めばなの柱頭にそっとつけて、受粉させるようにします。

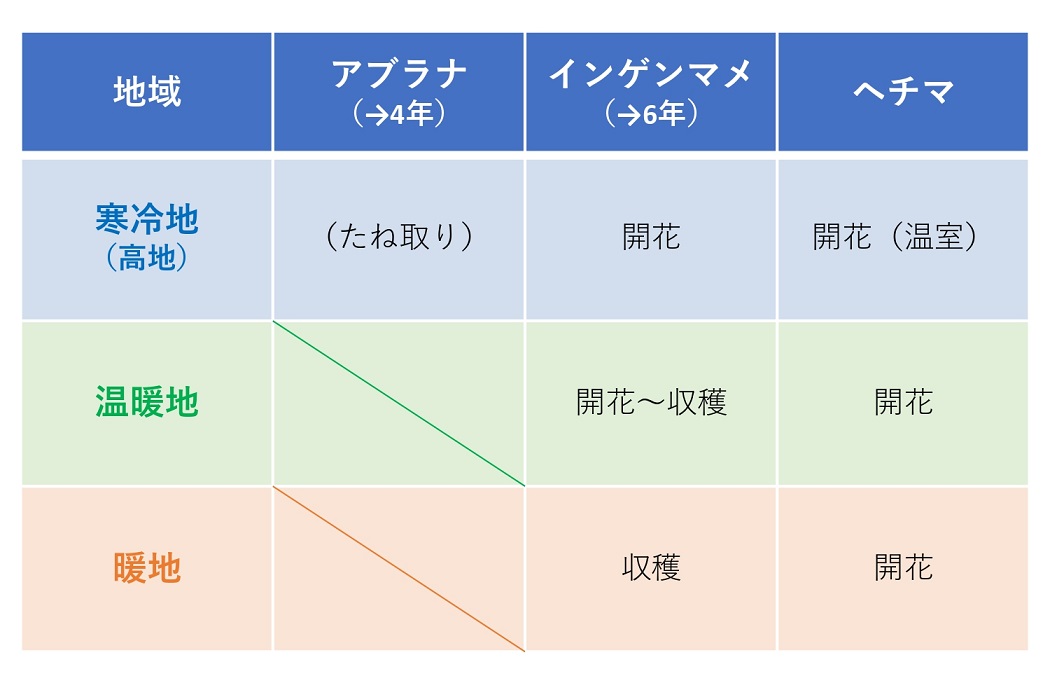

( )内は同じ植物を栽培している学年、地域や気候によって、時期が前後することがある。

受けつがれる生命(4)[4]花から実へ(教科書p.72〜87)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。