今知りたい授業のワンポイント

減加法・減減法

■減加法のよさを味わわせる指導の工夫

減加法の教えは、教え込んでもそのよさを児童に理解させることはできません。児童自らがそのよさを実感して初めて得られるものです。

教科書p.80では、減加法のよさに児童が気づき実感できるように、減数を固定し、同じ減数のものばかりを並べて計算させるようにしています。

(例)p.80[7]

減数を9に固定しています。こうすることで「10から9をひいて1」と10の補数を念頭に置き、減加法で計算すれば簡単に計算できるという体験ができるようにしています。

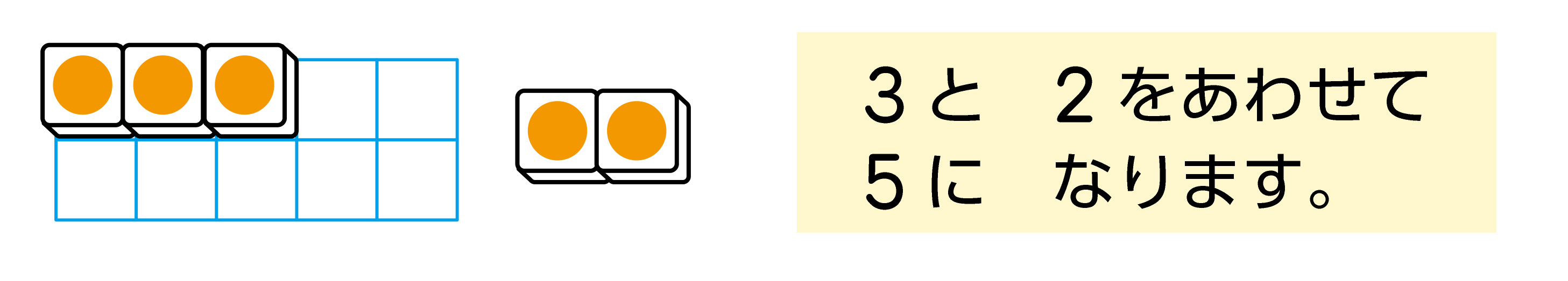

なお、ひき算なのに最後になぜたすのかわからない児童に対しては、下の図のような操作を実際にみせて、左右の数図ブロックを合わせたものが残りの数であることを伝えるとよいでしょう。

■数図ブロックから念頭に移行していく指導のステップ

1.数図ブロック盤を使って、数図ブロックを実際に手を使って操作する。(このとき、声に出していう。)

2.1で行った操作を、数図ブロックに手をふれないで、みながら声に出していう。

3.数図ブロック盤を離れ、頭の中に数図ブロックを思い浮かべながら、声に出していう。

■減減法の扱いについて

減数が5以下のひき算であっても、算法の形式を統一する観点から、減加法を原則としています。減減法については、児童の発想としては認めますが、算法として全員に定着させることまでは要求しないので、p.81のさんすうぽけっとで扱っています。理解が遅れがちな児童には減減法は取り扱わず、すべて減加法だけで処理させるようにし、いたずらに混乱させないように気をつけしましょう。児童1人ひとりの実態に配慮して指導にあたりましょう。

15.ひきざん(2)(教科書p.76〜87)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。