今知りたい授業のワンポイント

人数の増え方を調べるプログラミング

■プログラミングのねらい

算数科におけるプログラミング学習では、解決プロセスを適切に細分化することや、効率的に解決するための手順を考えることなど、算数の問題解決を通して育まれる資質・能力と関連づけて指導するとよいでしょう。

教科書p.104〜105では、プログラミングとして「順次」「反復」を取り扱います。

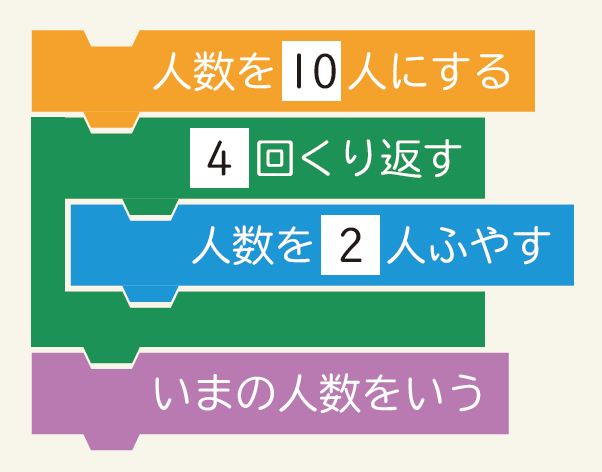

「順次」は、本時の導入における2回目の人数を調べるプログラムづくりを通して確認するとよいでしょう。「反復」は、3回目以降の人数を調べていくのに使いますが、2回目以降の増え方が同じきまりになっていることによって「反復」の命令が使えることに気づかせるようにします。また、始めの人数を変えたとき、増える人数を変えたとき、術を唱える回数を変えたときなど、条件の変化に伴い、すでにつくったプログラムのどの部分の数を変えるとよいかという視点も大切にしましょう。なお、本紙面ではプログラミングに使う「命令」を与えていますが、児童の実態によっては、場面と目的からどのような命令が必要かを考えさせるようにしても構いません。

「人数を2人ふやす」を「4回くり返す」→「□回くり返す」の命令が使えるということに気づかせる。

■プログラミングの授業づくり

プログラミング学習は次の「学習段階」に従って学習を進めていくと、具体的な授業がつくりやすくなります。

1.課題の設定・把握

(○○するためのプログラムをつくろう、○○をするプログラムを考えよう)

2.プログラムで使う《命令》の内容を知り、実行

・どんな《命令》があるのかを知り、それぞれの指示を理解して実行してみる。

(プログラムを実行してみて、どんなことができるかということを受け止める。)

・2つ以上の《命令》があるとき、どんな順序で組み合わせるかを考える。(順次)

・その他、分岐を示す《命令》や反復させる《命令》ができることを理解する。

※学習形態については、一斉授業のもとでの自力解決でも、グループ学習でも構いません。

3.《命令》を組み合わせて目的に合ったプログラムをつくる

・個別学習やグループ学習で、プログラムをつくり実行してバグがないかどうかを試す。

・バグがあった場合は、修正(デバッグ)してプログラムをつくり直す。

・できたプログラムを再び試す。

・学級全体でできたプログラムを発表しあい、意見交流し学びあう。

4.応用・活用問題、発展問題に取り組む

・個別学習やグループ学習でプログラムをつくり、試す。

・できたプログラムを発表・交流し、学びあう。

・目的は同じでも、つくったプログラムに違いがあることを理解する。

・本時の学習のまとめをする。

このあとに、それまでに学習したことからさらに発展的な学習内容を取り上げて学習を進めていくとよいでしょう。

わくわくプログラミング(教科書下巻p.104〜105)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。