今知りたい授業のワンポイント

水の温度ととけるものの量の関係

理科 5年生 2025/1/9

■準備のポイント

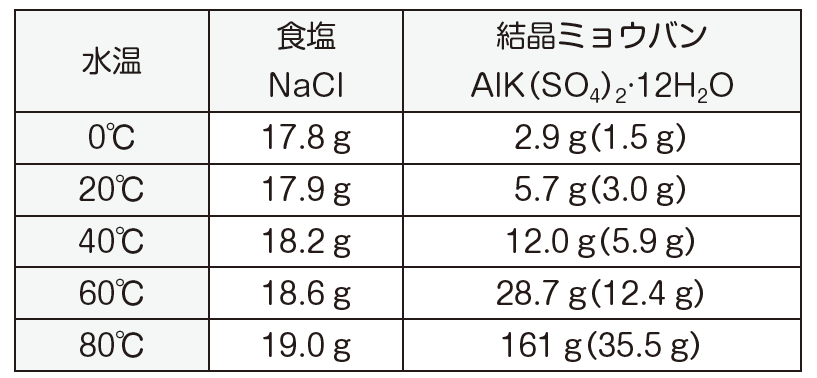

実験4に必要な食塩とミョウバンを、各グループ分準備する必要があります。温度による食塩をミョウバンの水50mLに溶ける量(溶解度)は以下の通りです。

結晶ミョウバンの欄の( )内の数値は、無水ミョウバン(焼きミョウバン)のもの。

■実験のポイント

【実験器具の使い方】

実験4からは、水の温度を変えていくため、容器にはビーカーを用います。ガラス棒で混ぜる操作は、実験4で初めて登場します。児童には、ガラス棒でビーカーの底をつついたり、混ぜるときにビーカーにぶつけたりしないように声をかけるようにしましょう。

【温度管理】

液の温度を上げるためには、湯せんに用いる湯の温度を60度から70度に保つ必要があります。冷めてきたら、新しい湯と交換して温度を管理しましょう。ミョウバンについは、温度管理の精度により結果に大きく差が出る場合があります。ほかのグループの結果と見比べ、結果の値がおかしいようであれば、再度実験することも考えられます。

■溶解度曲線

水の温度と溶けるものの量の関係をグラフに表したものを、溶解度曲線といいます。食塩は温度による溶ける量の変化が小さいため、計量スプーンを使う実験4では、結果として「変化しない」ともとらえられてしまう可能性があります。考察後に溶解度曲線を示し、食塩もわずかではあるが溶ける量が変化することに触れておいてもよいでしょう。

8.もののとけ方(教科書p.140〜161)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。