今知りたい授業のワンポイント

長さの測定、長さの計算

■長さの測定の仕方

計器や単位の選択など、測定の際は量感を活用させることが大切です。教科書p.79で1mの量感を捉えさせたねらいは、p.80でいろいろな長さの測定のときに見通しを持って取り組むことができるようにするためでもあります。

実際の指導にあたっては、いきなり1mのものさしで測らせるのではなく、測定の前に何mぐらいになるなどの見当をつけさせましょう。児童は、自分の予想した長さと実際の長さとの違いに着目することで、長さの量感をより豊かにすることができます。

また、いろいろなものを測定する活動を通して、長さの測定の仕方を身につけさせることも大切です。測定しているときの1mのものさしの使い方や、ものさしで長さを区切るときのずれには十分注意するよう指導しましょう。なお、1mのものさしによる測定は、誤差も大きく、厳密な長さを示すものではないので、測定値を細かく求めさせる必要はありません。

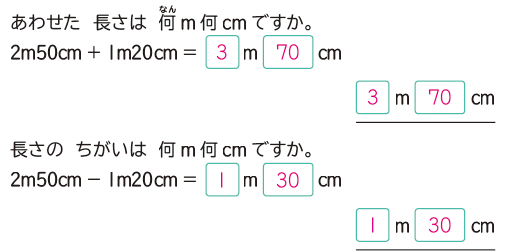

■長さの計算

教科書p.81では、「4 長さ」での学習を想起させ、m単位がある場合でも同じように計算できるという見通しを持たせて、計算の仕方を考えさせます。

長さやかさの計算では、単なる処理の仕方を学ぶだけではなく、対象にしている量の加法性と単位の仕組みとを関連づけて理解することが大切です。できれば、実際に問題場面と同じ長さのリボンを用意して、実物を実測して答えの確かめを行わせましょう。それによって、量の加法性を測定から捉えることができるとともに、単位の仕組みによって計算での処理も可能であることがわかります。

14.100cmをこえる長さ(教科書下巻p.76〜83)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。