今知りたい授業のワンポイント

商の見当・商の立つ位置

算数 4年生 2025/6/26

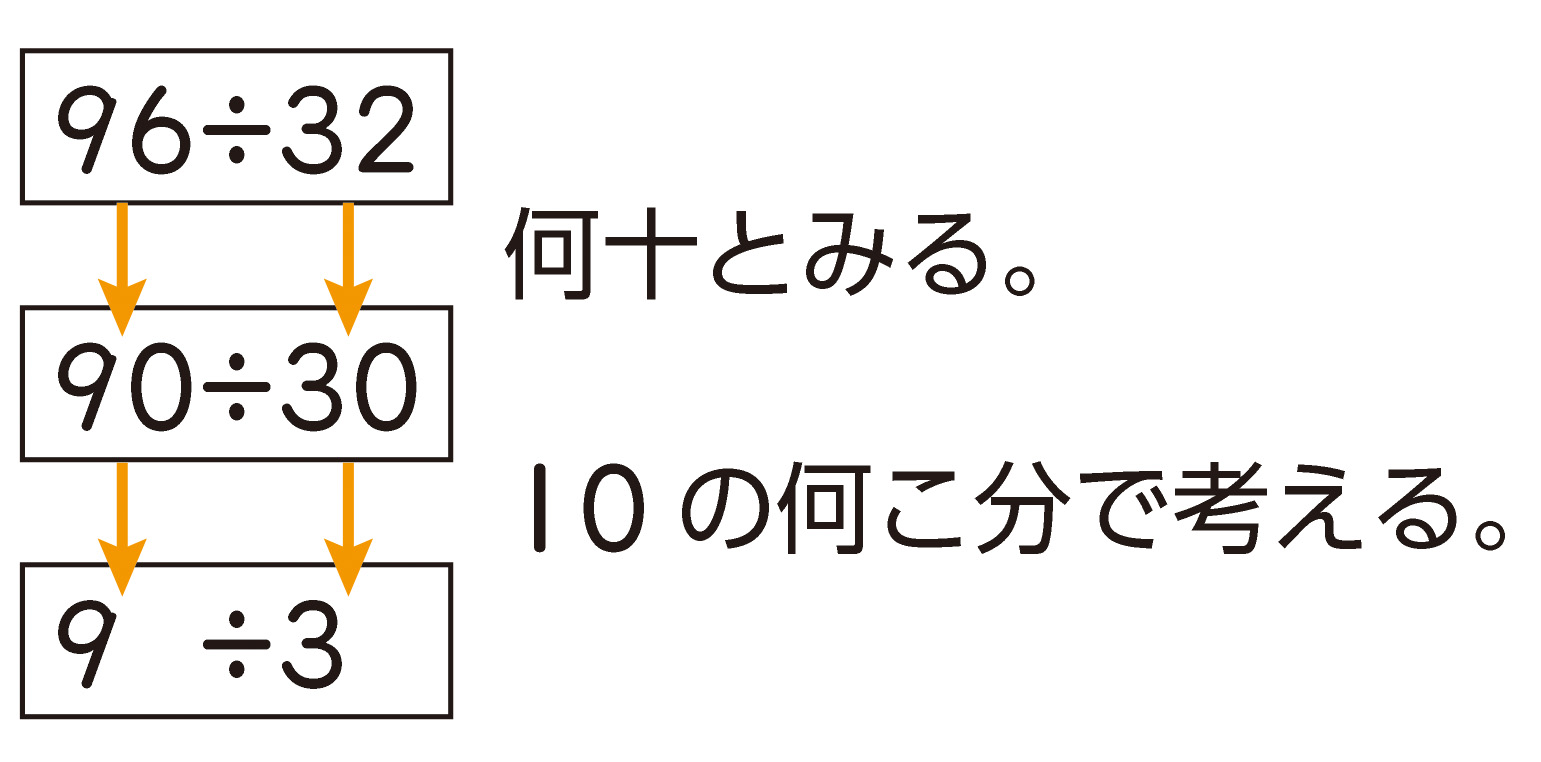

■商の見当づけ

教科書p.106、107では、仮商の見当づけを行う方法として、被除数、除数の一の位を切り捨てる方法を用いています。これ以外に、四捨五入をして仮商を求める方法もありますが、教科書で切り捨てによる方法を取り上げているのは、次のような理由からです。

被除数、除数の一の位を切り捨てて見当づける方法では、仮商が真商よりも大きくなる(仮商と除数の積が被除数からひけない)場合のみ、仮商の修正が必要になります。

一方、四捨五入を用いる方法では、仮商が大きくなる場合と小さくなる場合とが生じ、仮商が小さすぎた場合でも仮商と除数の積が被除数からひけてしまうので、児童が過小商であることに気づかず、そのままになってしまうおそれがあります。

そこで、教科書では、前者の方法を取り入れ、仮商を常に1ずつ小さく修正していけば必ず正しい答えにたどり着けるようにしています。ただし、数値によっては、四捨五入を用いる方法のほうが、正しい商を早く求められる場合があり、仮商を修正する回数が比較的少なくて済む場合もあります。

商の見当づけで「切り捨てる」仕方に統一しているところが、児童のつまずきをなくすポイントです。

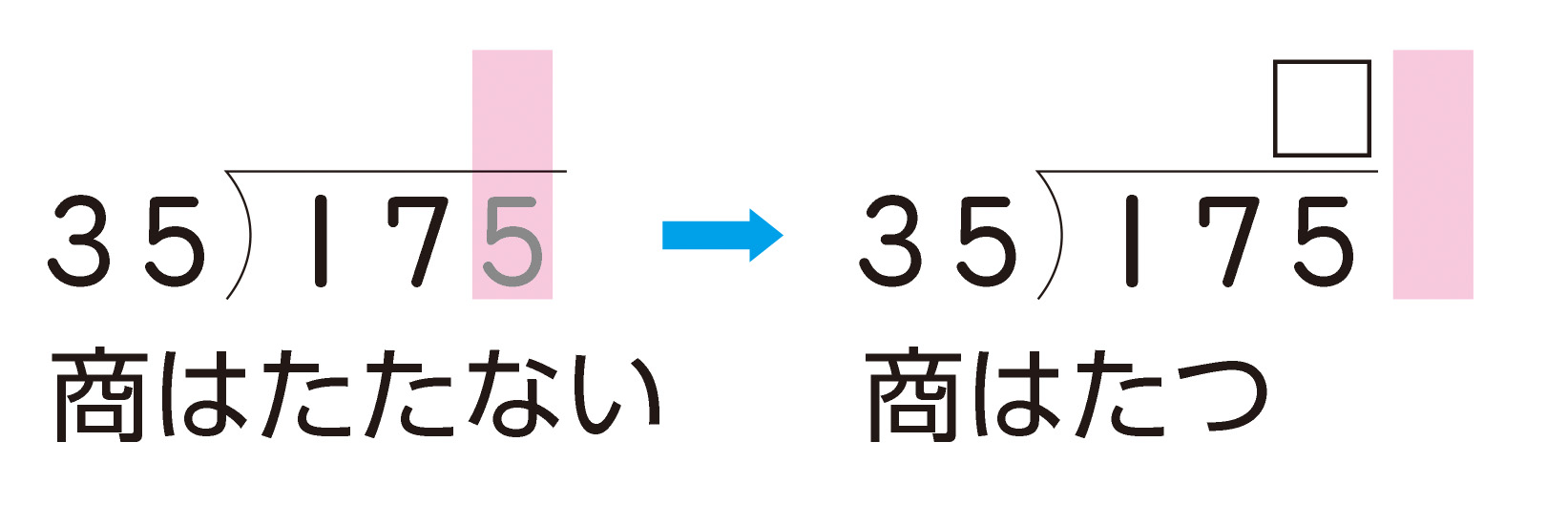

■商の立つ位置

教科書p.108の「175÷35」の計算では、被除数の一の位の5を手で隠すことによって商は一の位に立つことがわかります。

特に、商を立てる位置に困難を感じる児童に対しては、この手かくし法を行い、百の位、十の位に商が立たないことを実際に確認しながら学習を進めることが大切です。

[7]2けたでわるわり算の筆算(教科書p.102〜115)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。