今知りたい授業のワンポイント

折れ線グラフのかき方、2つのことがらを表すグラフ

算数 4年生 2025/3/13

■折れ線グラフをかく

教科書p.28〜31では、はじめて折れ線グラフのかき方を学習しますが、棒グラフのかき方や折れ線グラフのよみ方を想起させながら、まず児童自身に、横軸や縦軸の項目、どのような目盛りが必要か気づかせ、児童自身に考えさせながら指導していくようにしましょう。次に、横軸・縦軸の目盛りに対応する点を打ちます。折れ線グラフのよみの際の学びを想起すればできることですが、児童が目盛りのかき方につまずいているのか、点の打ち方につまずいているのかをしっかり把握して支援しましょう。

■同一のグラフ用紙に表された2つの折れ線グラフ

教科書p.33では、同一のグラフ用紙に表された2つの事柄を関連づけてよみ取ることで、折れ線グラフのよみ方の理解を深めます。

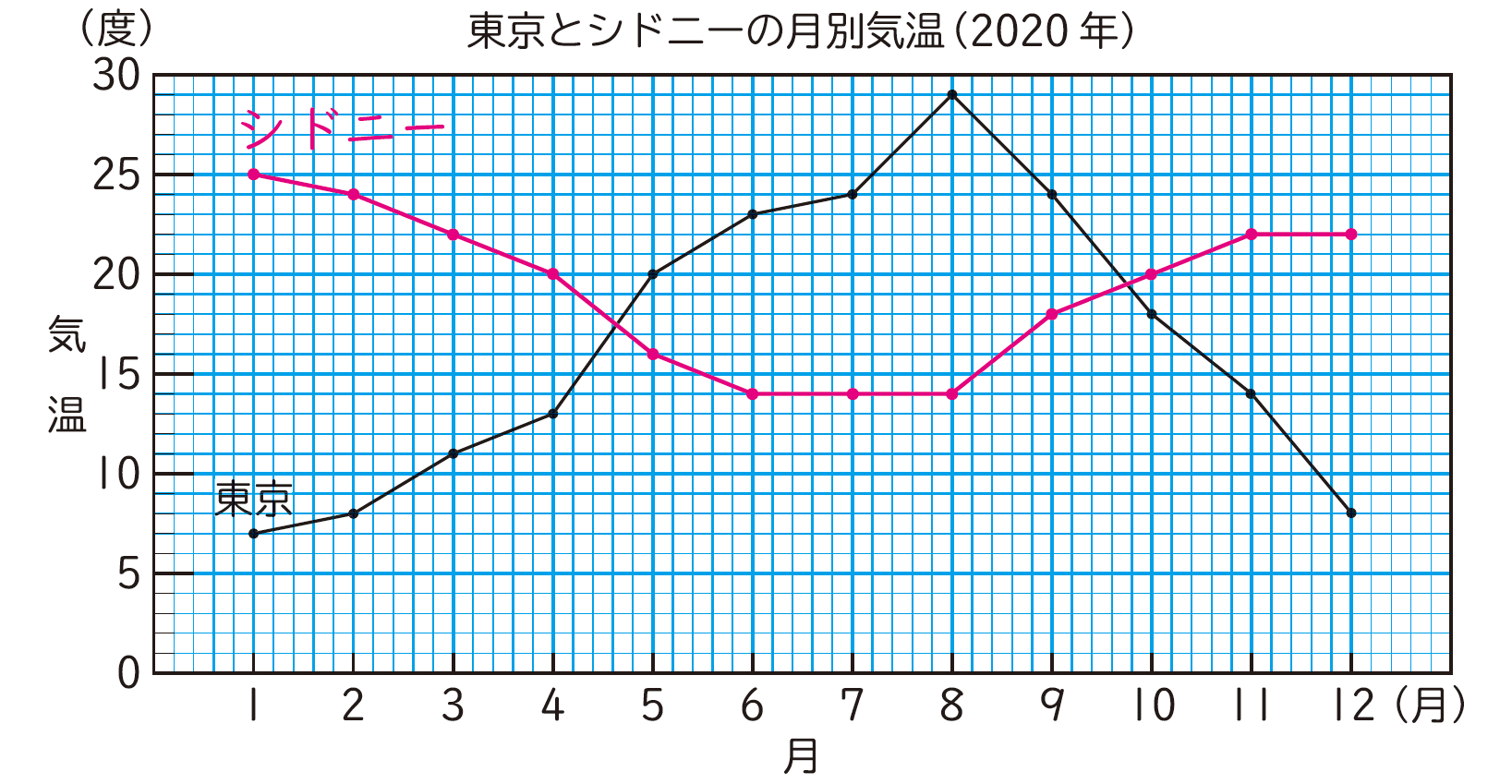

ここでは、東京とシドニーの月別の気温の変化を表す折れ線グラフを取り上げています。これは、北半球と南半球では月別の気温の変化が対称的になるため、児童の興味を引きつけることができ、また、2つの折れ線グラフを関連づけて説明しやすいからです。

〈関連づけたよみ方の例〉

・両都市の月別の気温の比較

・両都市の全体的な変化の様子の比較

・この変化の違いは北半球と南半球だからか?(原因の予想)

いずれにしても1つ1つの事柄を別々によみ取ることも大事ですが、2つの事柄を関連づけて考察することが大切です。グラフから各々の事実を関連づけて考察するとは「比較してみる」見方や「因果関係に目を向けてみる」ことといえるでしょう。

2.折れ線グラフ(教科書上巻p.23〜35)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。