今知りたい授業のワンポイント

角の大きさ(2)

■分度器の目盛りのよみ方と角の大きさの見当づけ

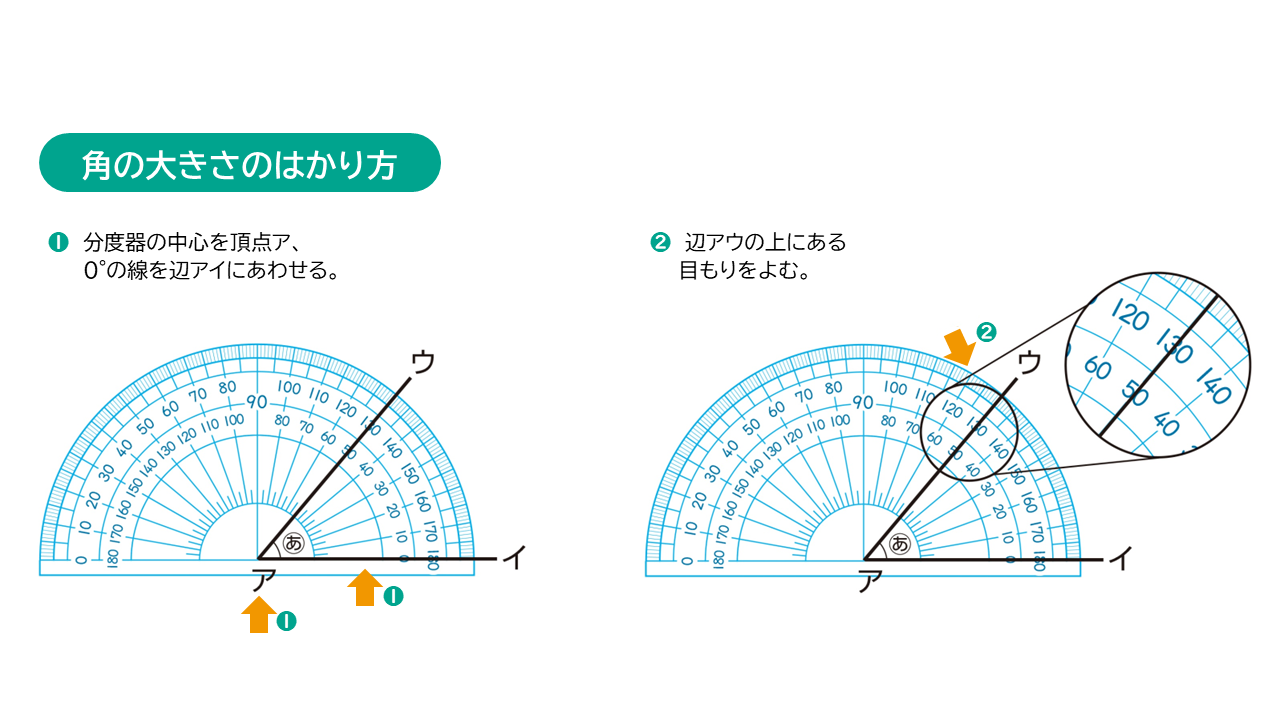

分度器には2通りの目盛りがついていますが、これは角の向きによって使い分けができるようにするためです。しかし、これが原因となって、どの目盛りをよめばよいのか児童が混乱してしまうことがあります。こうした混乱を防ぐために、分度器で測る前に、直角と比較して角の大きさを見当づけさせたり、どの辺を分度器の0°の線にあわせたか、どちらの方向に回転して開いているかを確かめさせ、その後に目盛りのどちらをよめばよいかを考えさせたりするとよいでしょう。

また、角の大きさは、なるべく正しく測るようにさせることが大切ですが、測定には誤差が生じることに留意しておく必要があります。分度器の目盛りは近い方をよみ取らせるようにするとよいですが、多少の誤差は認めるようにしましょう。

■正三角形、二等辺三角形、三角定規の角の大きさ

教科書p.55〜56で、正三角形、二等辺三角形、三角定規の角の大きさを測定した後、ぱっと見てどの角が同じ角なのか、また30°なのか、45°なのか、60°なのかの判断がつきにくい児童がいます。そういった児童に対しては、正三角形はすべての角の大きさが等しいこと、二等辺三角形は底辺の2つの角の大きさが等しいことを確認させましょう。また、三角定規のそれぞれの角にサインペンで角度をかかせるなどして目立たせるとよいでしょう。

なお、1組の三角定規を組み合わせてできる角は以下の10通りです。時間があれば、教科書で取り上げた角以外についても考えさせるとよいでしょう。

15°、30°※、45°※、60°※、75°、105°、120°、135°、150°、180°※

(※がついているものが教科書で取り上げていない角度)

[1]角とその大きさ(教科書上巻p.49〜62)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。