今知りたい授業のワンポイント

てこがくらしを豊かにする?

■くらしとリンクの視点

てこの原理が芸術・医療・防災などの多様な分野に応用され、くらしを豊かにしていることを紹介しています。教科書横断的な例によって、理科を学習する有用性や、柔軟な発想で自然科学の原理を応用することの大切さを感じさせる機会としましょう。

・つり合いを利用したかざり(モビール)

アメリカの彫刻家アレクサンダー・カルダー(1898~1976)の作品が「モビール」の始まりと考えられています。モビールの語源が「動き」「動機」といった意味をもつフランス語です。カルダーの作品を見たマルセル・デュシャンが名づけたとされています。

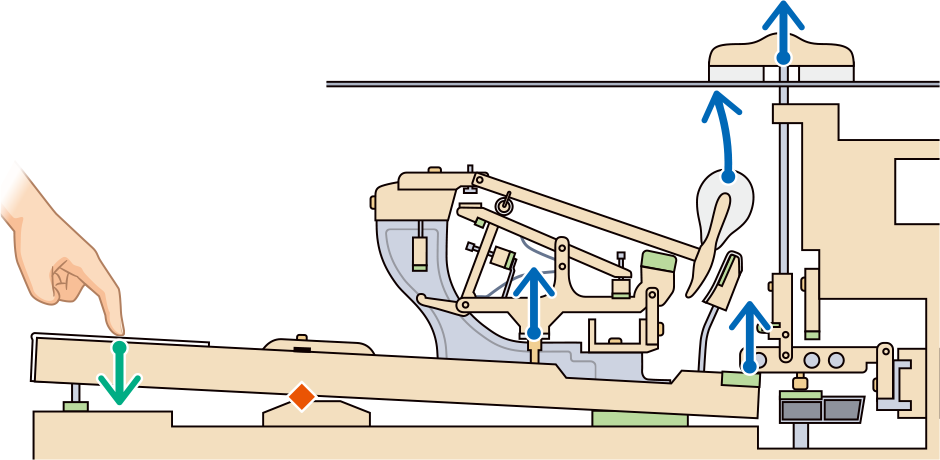

・ピアノ(音楽)

ピアノは鍵盤をたたくと、鍵盤につながったハンマーが弦をたたいて音が出ます。弦が水平方向に伸びるグランドピアノと、弦が垂直方向に伸びるアップライトピアノに大別されます。

グランドピアノのしくみ

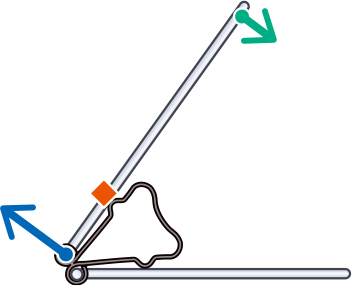

・ダブルクリップの改良(文具)

従来のダブルクリップの本体部分をずらし、さらにレバーを伸ばすことで、従来の約半分の力でレバーを開くことができるようになりました。「エアかる」の名称で販売され、2018年に日本文具大賞を受賞しています。

改良されたダブルクリップ

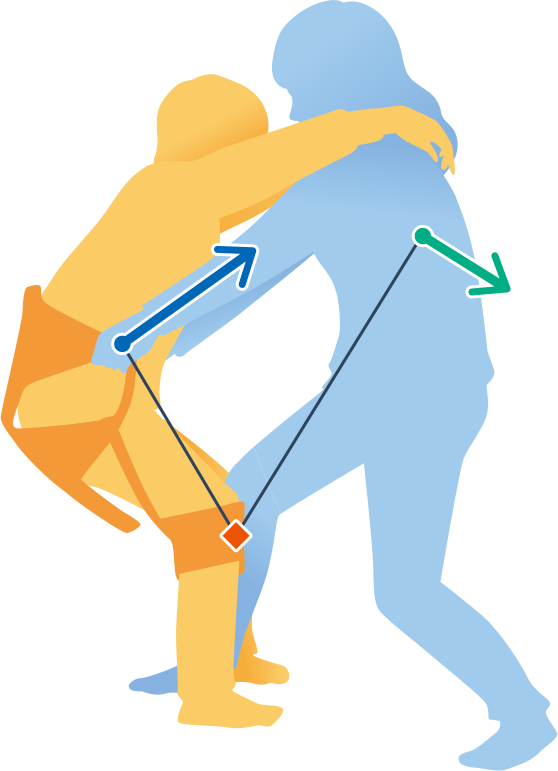

・ボディメカニクス(介護)

教科書に掲載の「リフティ・ピーヴォ」とよばれる器具は、てこの原理を利用しており、介護者の体重移動によって相手をもちあげることで、介護者の腰などへの負担を軽減しています。

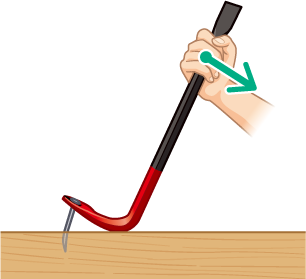

・災害救助用のバール

長尺バールを用いると、大人1人の力で500kg以上(バールの長さ、使用者が加える力によって変化)の物体をもち上げることができます。また、バールは、隙間に差し込むことができるため、被災時には開かなくなった扉をこじ開けるのにも使われます。

バール

8.てこのはたらき(教科書p.154〜171)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。