今知りたい授業のワンポイント

筆算の手順

算数 4年生 2025/4/10

■わり算の筆算の計算手順

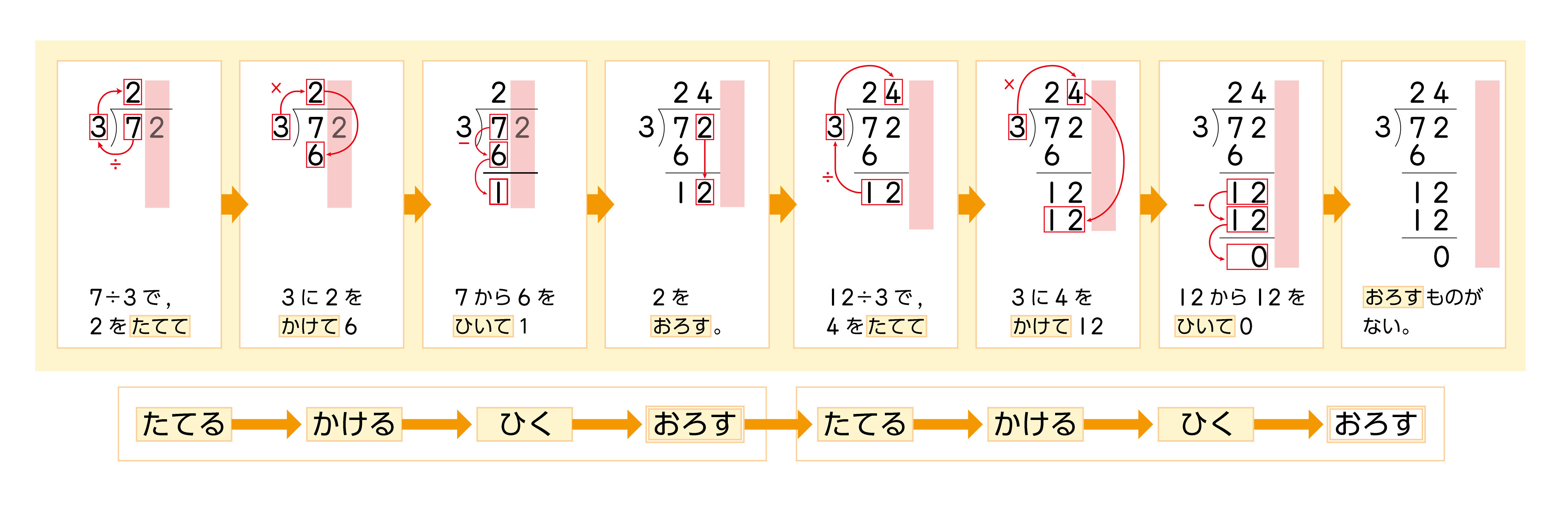

除法の筆算では、商を立てる(たてる)→除数と商の積を求める(かける)→その積を被除数からひく(ひく)→その差の右に次の位の被除数をおろす(おろす)という操作を繰り返して、答えを求めます。しかし、この手順の学習は、児童にとって易しいものではありません。習得のために、「たてる→かける→ひく→おろす」という筆算の手順を、以下のような方法でしっかり捉えさせるようにしましょう。

●筆算の手順を声に出して計算する

わり算の筆算の手順に慣れさせ、確実に身につけさせるためには、教科書p.38の吹き出しのように、手順を繰り返し声に出して筆算させることが効果的です。慣れてくるまで声に出させるとよいでしょう。

●手かくし法を活用する

筆算の手順に従って計算するときは、わられる数を紙や手で隠しながら、順次計算していくと、何の位にどんな答えが立つかわかりやすくなり、答えを書く位置の間違いが少なくなります。

■答えの確かめ

[わる数]×[商]+[余り]=[わられる数]という一般的なことばの式は、教科書p.40での学習が初めてなので、丁寧にこの式の意味を指導しましょう。

また、答えの確かめのとき、[余り]<[わる数]の関係をおさえておくことが大切です。例えば、「93÷4=22あまり5」とした場合、ことばの式では正しいように見えますが、[余り]<[わる数]の条件を満たしていないので、これは誤りだと指導します。

[3]1けたでわるわり算の筆算(教科書上巻p.36〜47)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。