今知りたい授業のワンポイント

たねをとろう/なつのずかん

■種とりの時期

アサガオは、つぼみから実までを同じ時期に観察できるので、その教材性を生かして、つぼみから種までの順序をたどることができます。

緑色の実と茶色の実の特徴や中身を比べ、どちらに種ができているかなどを捉えるようにしましょう。

種とりの時期は、「実が薄茶色になり、外皮が乾燥したころ」が目安です。

実の中に種がどのように入っているかなど、視点をはっきりさせて活動するとよいでしょう。

■算数との関連付け

種を数える時は、花を数えた時と同じように、算数の学習との関連を図るとよいでしょう。

アサガオは日ごとに種とりをするので、教科書p.29(花の数の色塗り)のような表を使うと、統計的な見方の素地を養うことができます。

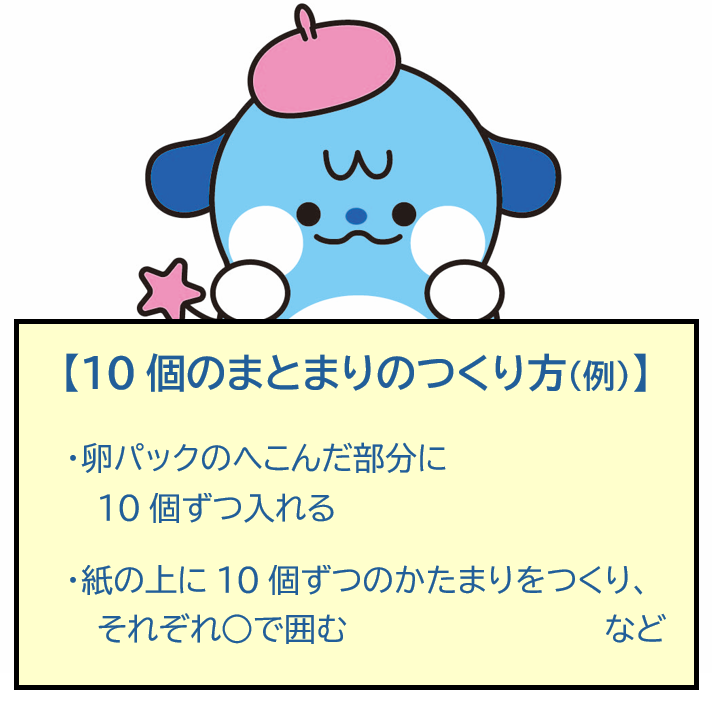

一方、ヒマワリのように一度にたくさんの種を数える場合は、数え方を工夫する必要があります。というのも、種ができるこの時期には、子どもたちはまだ100より大きい数の数え方ををまだ学習していません。しかし、10個ずつ並べたり10個ずつまとまりをつくったりしながら、それが10集まって100個…というような実感をともなった数え方を工夫すると、100より大きい数も数えられます。

この場合、必ずしも正確な数を数える必要はないので、例えばプリンのカップを利用して「カップ○杯分」とするなど、子どもの発達段階に合わせた数え方をするとよいでしょう。

■種の保管方法

収穫して間もない種は水分を含んでいるため、そのまま密閉容器に入れて保管すると、カビが生える恐れがあります。十分乾燥させた後、紙袋などで保管するようにしましょう。

■アサガオの水やりはいつまで?

アサガオの場合、花が終わってしばらくすると花のもとがふくらんできます。時間が経つにつれてそのふくらみは緑色から茶色に変わり、中に種ができてきます。

花が終わって全体の勢いが衰えても、枯れたわけではないということを伝え、葉が落ちるまで水やりを続けるよう導きましょう。

■2学期に向けての準備

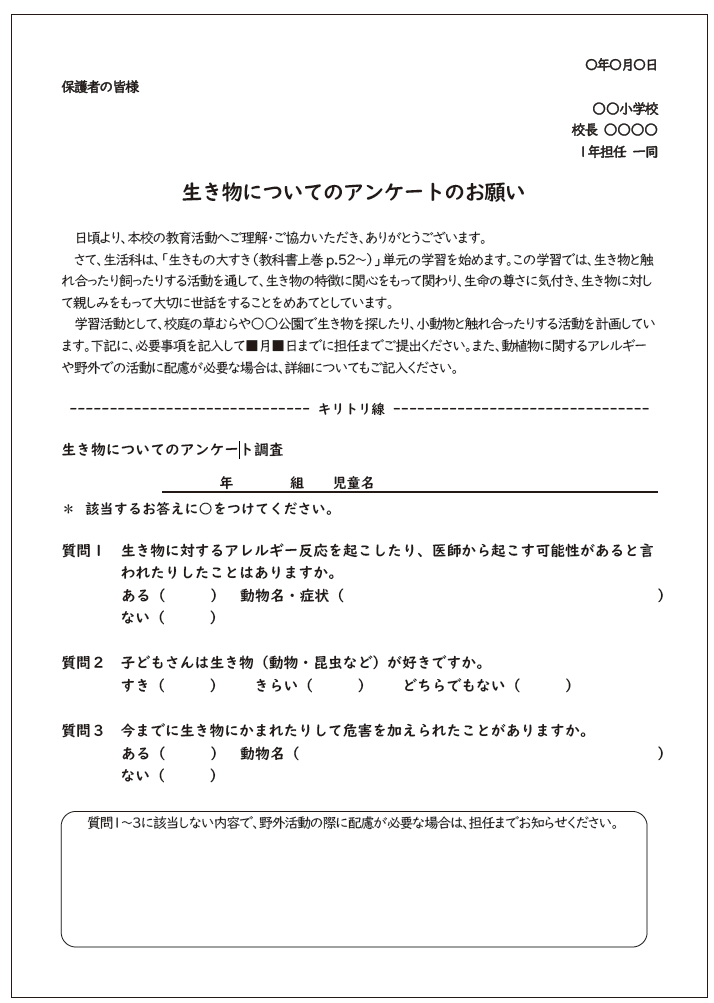

9月から「生きもの 大すき」を学習します。

この単元では、生き物と直接触れ合う活動を行うため、子どものアレルギーなどのについて、事前に保護者の確認が必要です。状況を把握して十分な対応を考えておくためにも、早めにアンケートの依頼を行っておきましょう。

また、獣医師と連携する場合は、依頼書を準備しておきましょう。依頼文書は1ヶ月前までに作成し、外部人材を活用する際は、学校長の許可をとっておきましょう。

わたしの はなを そだてよう(教科書p.30〜31)

びっくりずかんLIVE(教科書p.34〜35・p.50〜51)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。