今知りたい授業のワンポイント

水のあたたまり方

■試験管の中の水のあたたまり方

加熱を始めると試験管の中の水はすぐに移動して色が変わるので、その前に、記録の準備をしましょう。

水面近くを加熱するときは、時間をかけすぎて沸騰しないように注意します。また、スタンドのハサミが火に当たらないように、注意を促しましょう。ハサミの素材によっては、熱で溶ける場合もあるので、点火前に確認します。

試験管の底を熱する実験の後、器具をそのままにして結果をまとめ話し合いをさせると、その間に器具が冷えます。

沸騰石を入れるときには、試験管を斜めにして転がすように入れます。何も入っていない試験管に沸騰石を入れると、傷がつく場合もあるので、示温インクを混ぜた水を入れてから沸騰石を入れましょう。

沸騰石

■試験管の中の水を熱するときの注意点

試験管の底をあたためたときに、火の大きさや当たり方、試験管の角度、沸騰石の形状などによっては、一番初めに底の部分の色が変わってしまうことがあります。底のほうの色が変わっても、その部分から順番に色が変わることはなく、水面近くから下に向かって色が変わります。実験に失敗したととらえるのではなく、その結果から、考察することで、「あたためられた水が上昇するのではないか。」と考えることができ、水の対流を調べる実験3につなげることができます。

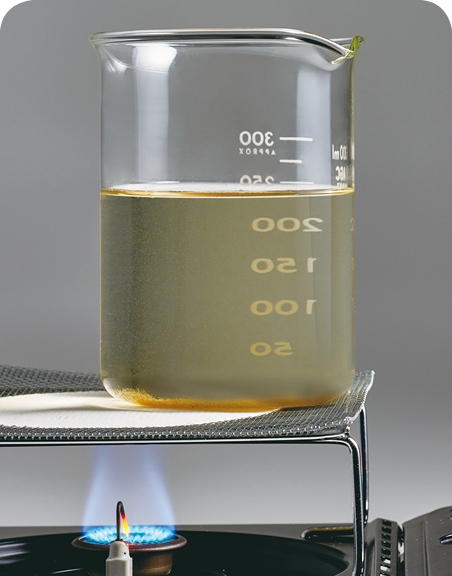

■ビーカーの中の水のあたたまり方

大きいビーカーのほうが水の動きを見やすいですが、大きすぎると、実験用ガスコンロに置いたときに不安定になるので、300mLが適当です。

示温インクを用いた実験だけでもよいですが、時間がある場合は、示温インクを用いて温度変化を確認し、さらに、別のビーカーに削り節などを入れて水の対流だけを観察することで、より水のようすを理解しやすくなります。

対流を見る際には、削り節やコーヒーの出涸らしなどが利用できます。削り節はあらかじめ水に浸しておくと扱いやすいです。また、チューブ入りの柚子こしょうを使う際には、初めに水に溶かすとよいでしょう。

温度とものの変化(2)もののあたたまり方(教科書p.136〜149)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。