今知りたい授業のワンポイント

植物の水の通り道

■染色液の選び方

教科書では、緑色と赤色を区別しにくいという色覚特性をもつ児童に配慮して、青色の切り花染色液を使用しています。

食紅を用いるときは、水100mLに0.1〜1g程度溶かして調製します。調製した食紅液は濾過したほうが植物体の吸収が速くなります。食紅の中にも吸収が悪いものがあるので、予備実験をしておく必要があります。

■染色のくふう

染色液を植物が吸収するのに時間を要する(教科書本冊の写真撮影時には4時間)ので、前日から準備して翌日観察を行う、あるいは、朝から準備して植物が染まるようすを見はからって観察を行うなど、時間設定にくふうをするとよいでしょう。

短時間での実験には、セロリ(白く幅が広い部分も葉)を使用するとよいでしょう、15分程度で染色が完了し、水が吸い上げられるようすも見られます。

また、根を切り、切り花のようにしてから実験を行うと、吸水にかかる時間を短縮できます。三角フラスコにも挿しやすく、周りを汚すことも少なくなります。

■維管束

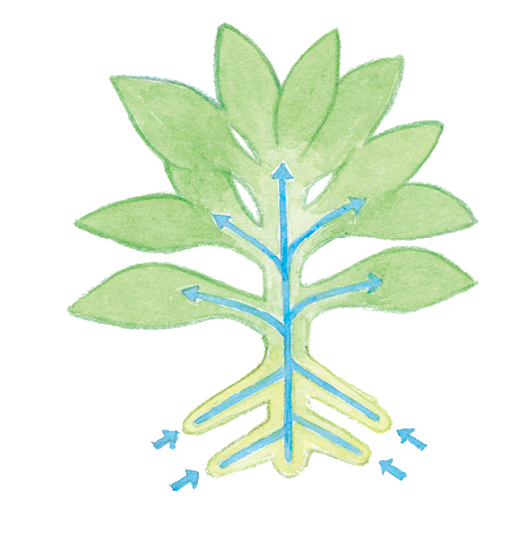

実験1で染まった部分は、根から取り入れた水と水に溶けた土中の肥料分(無機養分)が通る上向きの管で、道管とよばれています。

また、道管とは別に、葉でつくられたでんぷんが水に溶けやすい糖の形で体内各所に運ばれる管があり、これを師管といいます。

道管と師管は集まって束をつくっており、これを維管束といいます。維管束は根から茎、葉とつながっていますが、道管の集まった部分(木部という)と師管の集まった部分(師部という)の並び方は、各部分で異なっています。

★5月の植物栽培情報

じゃがいもは茎が伸びてきたら、いもが露出しないように、株元に土を寄せます。新しいいもに日光が当たると緑色になり、毒が含まれます。

( )内は同じ植物を栽培している学年

3.植物のつくりとはたらき(教科書P.46〜65)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。