今知りたい授業のワンポイント

身近にあるものを使って動くおもちゃを作る

■子どもが没頭できる環境設定

子どもたちは、素材や自分が作ったおもちゃに関わることを通じて、「もっと○○してみたい」という思いをもつようになります。

生活科では、そんな子どもたちの思いに寄り添いながら単元を進めることで、気づきの質を高めていきます。そのためにも、子どもたちが遊びに没頭できる素材、時間、場所を事前に想定しておく必要があります。

■素材の準備

子どもたちが素材のもつおもしろさや不思議さに気づくことができるように、素材ごとに遊ぶ場所を設定し、友だちと一緒に遊んだり、比べたりすることができるように工夫しましょう。

ここで使う素材とは、空き缶やペットボトル、輪ゴムなどです。それを集めるために、保護者には、あらかじめ学年だよりなどで素材の収集をお願いしておきましょう。家庭によって用意できる素材が異なるので、余分に持ってきてもらうように伝えておくと、さまざまな素材が集まり、子どもたちの作りたい・遊びたいおもちゃの選択肢が広がるでしょう。

なお、磁石など家庭から集めることが難しいものを扱わせる場合は、学校で準備するとようでしょう。また、きりや千枚通しなどの道具は、安全上の観点から、道具に番号をつけて数を確認したり、保管場所を徹底したりすることが大切です。

■主体的に学び続けるために

おもちゃ作りを続ける中で、子どもは、自分が思っていたように活動が進まないと思ったり、もっとおもちゃをよりよくしたいと思ったりするようになります。そんなときこそ、子ども自らが問題解決の方法を学ぶチャンスとなります。

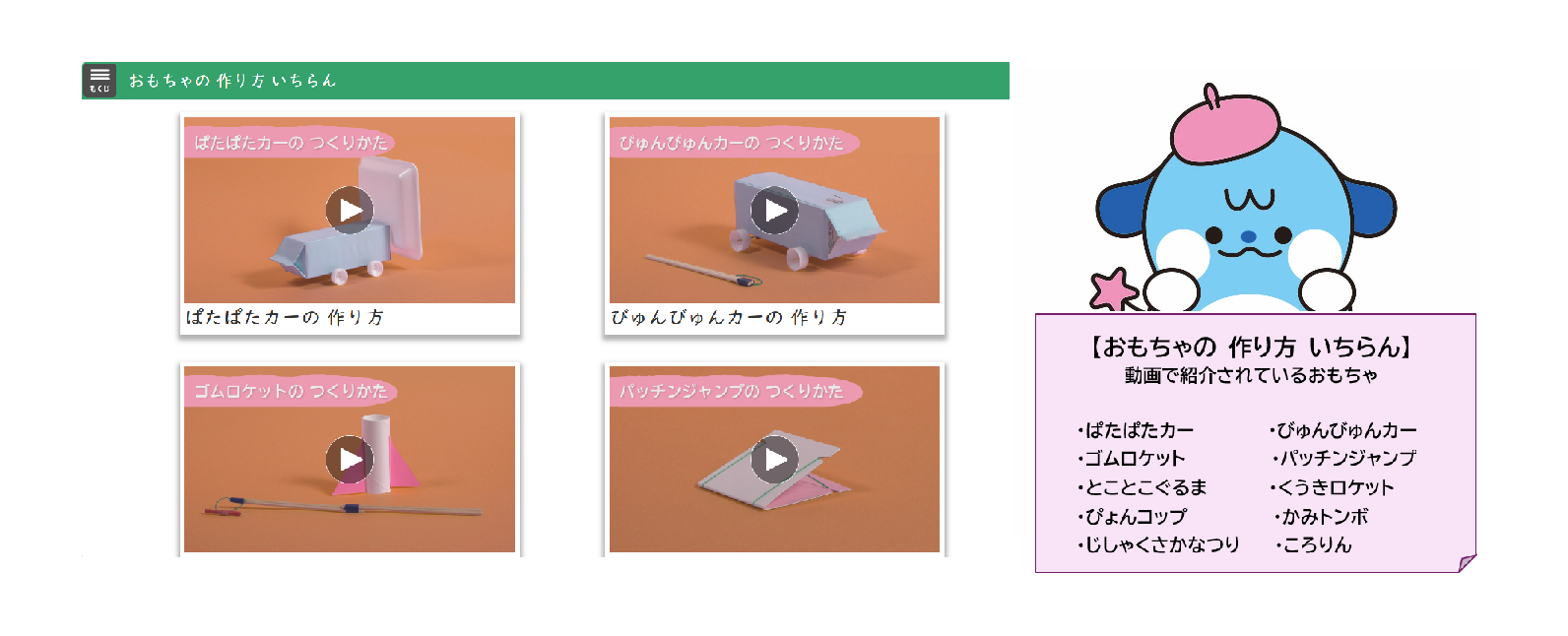

例えば、教科書p.65上部の「こまった ときは どうしよう」を示して、「本で調べる」「友だちに聞く」「動画を見る」の方法を伝えたり、友だちの工夫などを紹介したりすることが考えられます。こうした経験を繰り返し行い、教師が価値づけることで、子どもは主体的に学ぶ術を養っていくのです。

せかいで ひとつ わたしの おもちゃ(教科書p.60〜65)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。