今知りたい授業のワンポイント

角柱と円柱

算数 5年生 2025/1/9

■立体

第4学年で直方体と立方体を学習しています。直方体と立方体も角柱の一種ですが、ここではさらに角柱の考察範囲を広げるとともに、円柱についても学習していきます。また、立体という用語はここで初めて登場します。

算数においては、立体を数学的に厳密に定義するわけではありません。日常生活で観察できる形を理想化・抽象化してとらえて、その底面や側面、辺や頂点などの構成要素とその関係に着目して、図形の性質を見つけたり、図形の性質を確かめたりすることができることがねらいとなります。

■底面の位置

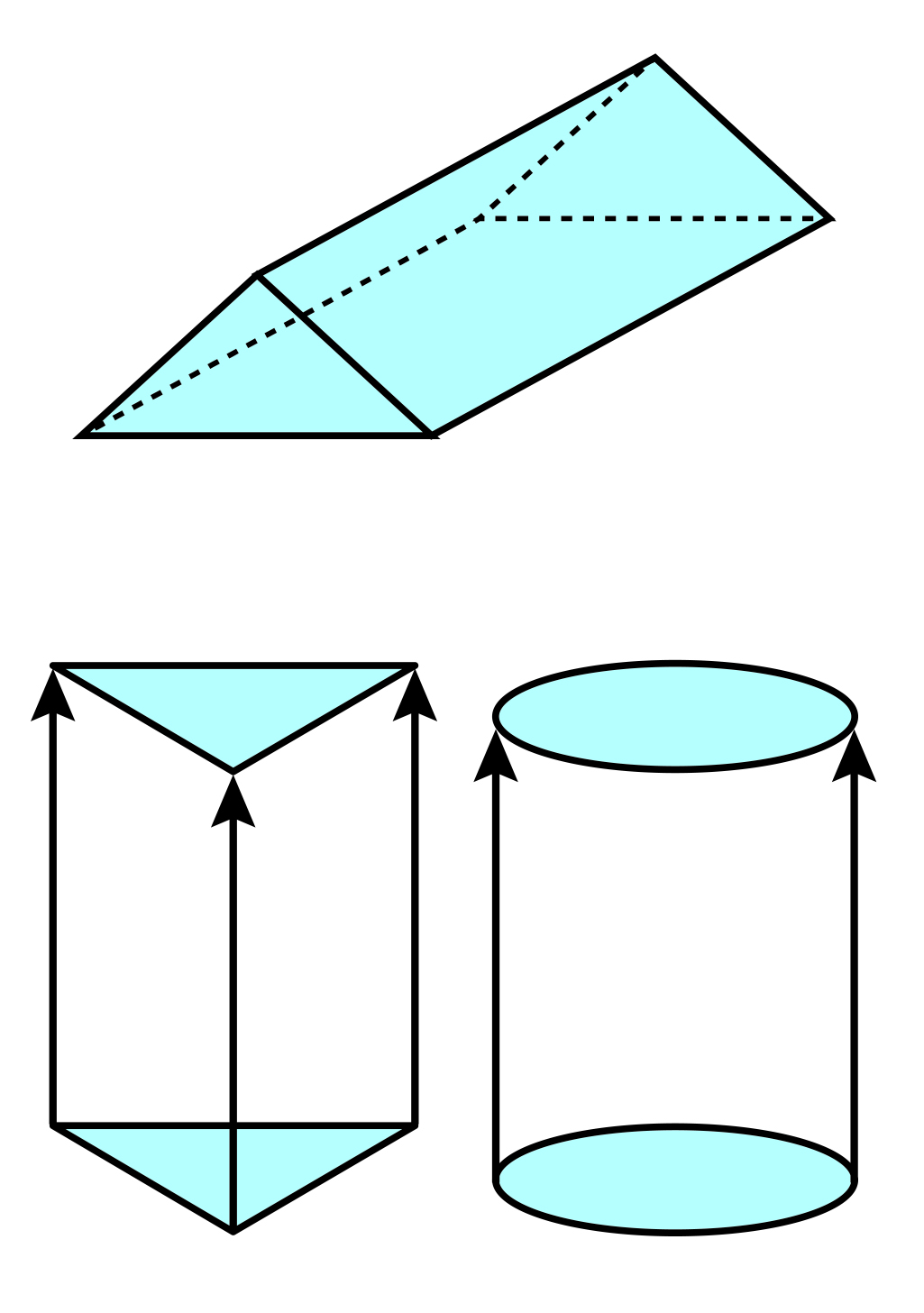

角柱の底面では、その置き方によって、下になった部分が「底面」であると考える児童がいます。このような児童に対しては、例えば三角柱を下の図のように置き、底面を確認させる指導が必要です。

これは、図形をイメージで漠然と捉えるのではなく、関係に基づいて捉えることを意味しています。この場合、「底面は2つあり、形も大きさも同じ多角形である」と、性質を根拠にして考えさせるようにしましょう。「角柱や円柱は底面が上と下にあり、柱のように伸びた形である」というような児童なりの表現を生かして用語を導入しておくことなども有効です。

そして、高さについても、置き方に関係なく、平行な2つの底面間の距離が高さであることをはっきりさせておきましょう。

16.角柱と円柱(教科書p.218〜225)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。