今知りたい授業のワンポイント

生きもの 大すき/あきと なかよし/びっくりずかんLIVE

■気付かせたいこと

生き物の飼育を通じて、子どもたちに次のことを気付かせましょう。

・生き物も人間と同じように、個体による違いや特徴があるということ。

・生き物は、必ずしも人間の思い通りにはならないということ。

・生き物にも感情があるということ。

・生き物にも生命があり、常に成長または老化しているということ。

なお、継続的に生き物と関わるうちに、個体の特徴に合わせた接し方ができるようになったり、生き物の立場に立って関わり方を工夫したり、生き物に心を寄せて世話をしたりすることができるよう導きましょう。

■生き物の育て方

教科書p.59右下のQRコードから、生き物の飼い方を詳しく知ることができます。

紹介されている生き物は、モルモット、ウサギ、ハムスター、ヤギ・ヒツジ、カエル・おたまじゃくし、キンギョ・メダカ、ダンゴムシ、テントウムシ、アゲハ、バッタ、やご、カブトムシ、コオロギ、カマキリです。

飼育環境やえさ、接触や捕獲の方法など詳細が紹介されています。あらかじめ確認しておきましょう。

■他教科との連携

初めて経験して驚いたことや感動したことは、誰かに伝えたくなります。それを表現するには、作文、身体の動き、絵画、画像や動画などさまざまな方法があります。

教科書p.60〜61、p.124を参考に、具体的な表現方法を例示して、子どもたちそれぞれが自分に合った方法を選ぶようにしましょう。

その際、他教科との関連をはかることが大切です。

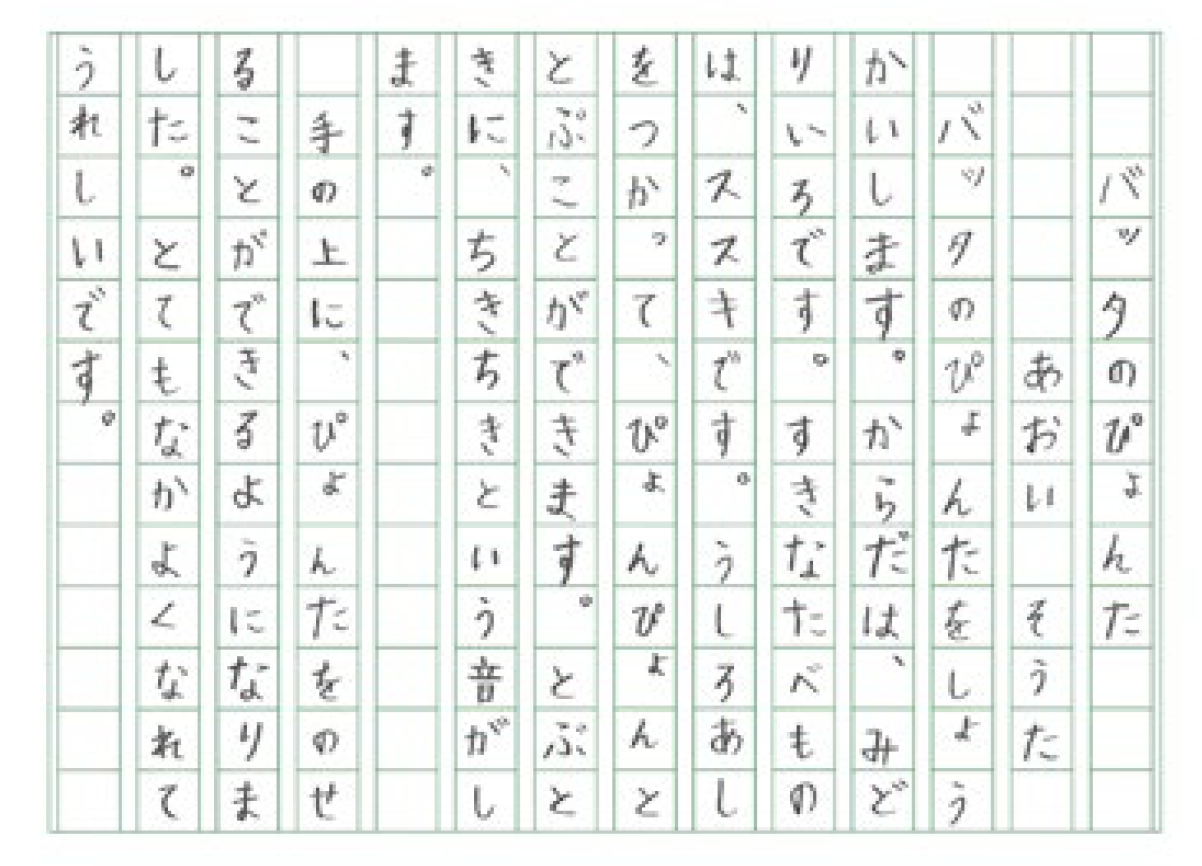

◆国語…「ウサギを抱っこしたら、温かさが伝わってきた」など、新鮮な気付きや感動を表現できるような作文につなげます。文章で表すことで、気付いたこと同士を関連づけたり、気付きをより深く掘り下げたりすることができます。

◆図画工作…自分の思いを絵画や粘土などで表現します。作品や活動のテーマを生き物に設定し、世話を通じて経験したことや気付きを表現します。

◆体育…それぞれの特徴があらわれるよう、生き物になりきって全身の動きで表現します。動作化することで、新たな気付きが生まれます。

■校外活動への協力依頼

校外で活動する際は、保護者やPTA、地域ボランティアの方に協力を依頼することも考えられます。その場合は、早めに連絡を取り、十分に打ち合わせをしておくようにしましょう。

依頼する際は、学習のねらいを伝え、協力内容を明確に伝えなければなりません。例えば、「安全の確保」「活動のサポート」「子どもの見取り」など、具体的にまた丁寧に説明しておく必要があります。正式に文書を出す場合は、早めに管理職に確認をとっておきましょう。

また、教科書p.76〜77「あきの あそびを たのしもう」に向けて、おもちゃランドをどのように開催するのか、また、招待者はどうするのか等の見通しを、早めに立てておきましょう。

生きもの 大すき(教科書p.58〜63)

あきと なかよし(教科書p.64〜67)

びっくりずかんLIVE(教科書p.80〜81)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。