今知りたい授業のワンポイント

はこづくり

算数 2年生 2025/2/6

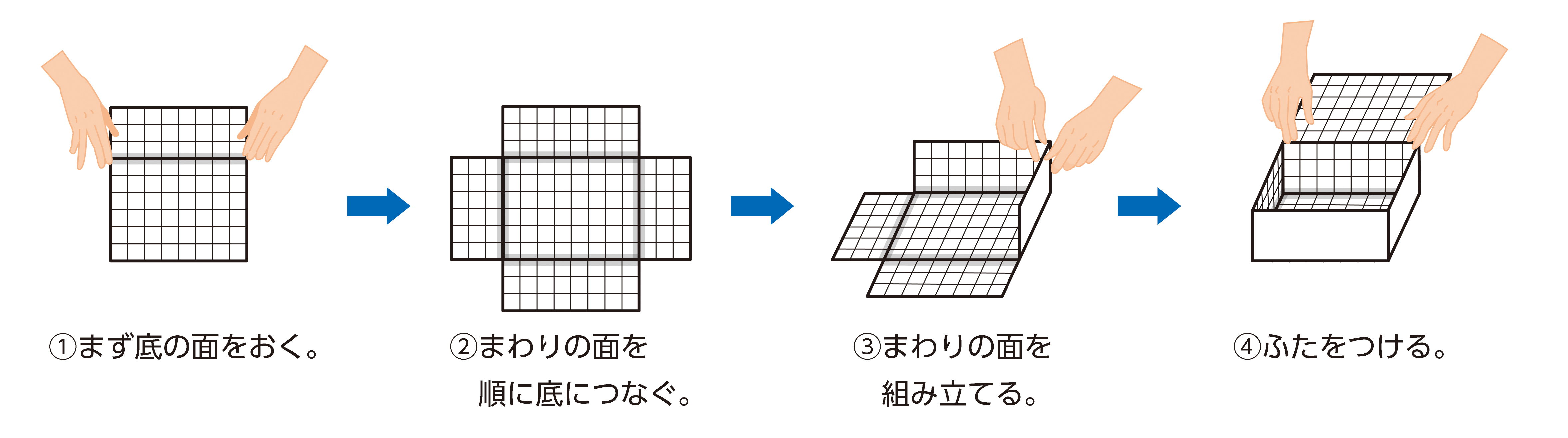

■面による箱の構成

箱をつくる際には、面と面の繋がりを考えて組み立てさせるようにし、箱の形の面についての理解を深めるようにしましょう。

指導にあたっては、いきなり面と面を繋ぎ合わせるのではなく、まず、底の面を決め、面の位置や同じ長さの辺に着目して、

1.底の面に繋がるのは、どの面か。

2.どの面とどの面が、向き合うか。

というように、予想(念頭操作)しながら、面と面の繋がりを体験的に捉えさせましょう。

教科書p.99では、きれいな箱をつくることがねらいではありません。6つの面の繋がりを考えながら、組み立てることができればよいでしょう。

なお、この学年では、6つの面の繋がりを試行錯誤的に見出させることが主眼なので、展開図を指導する必要はありません。

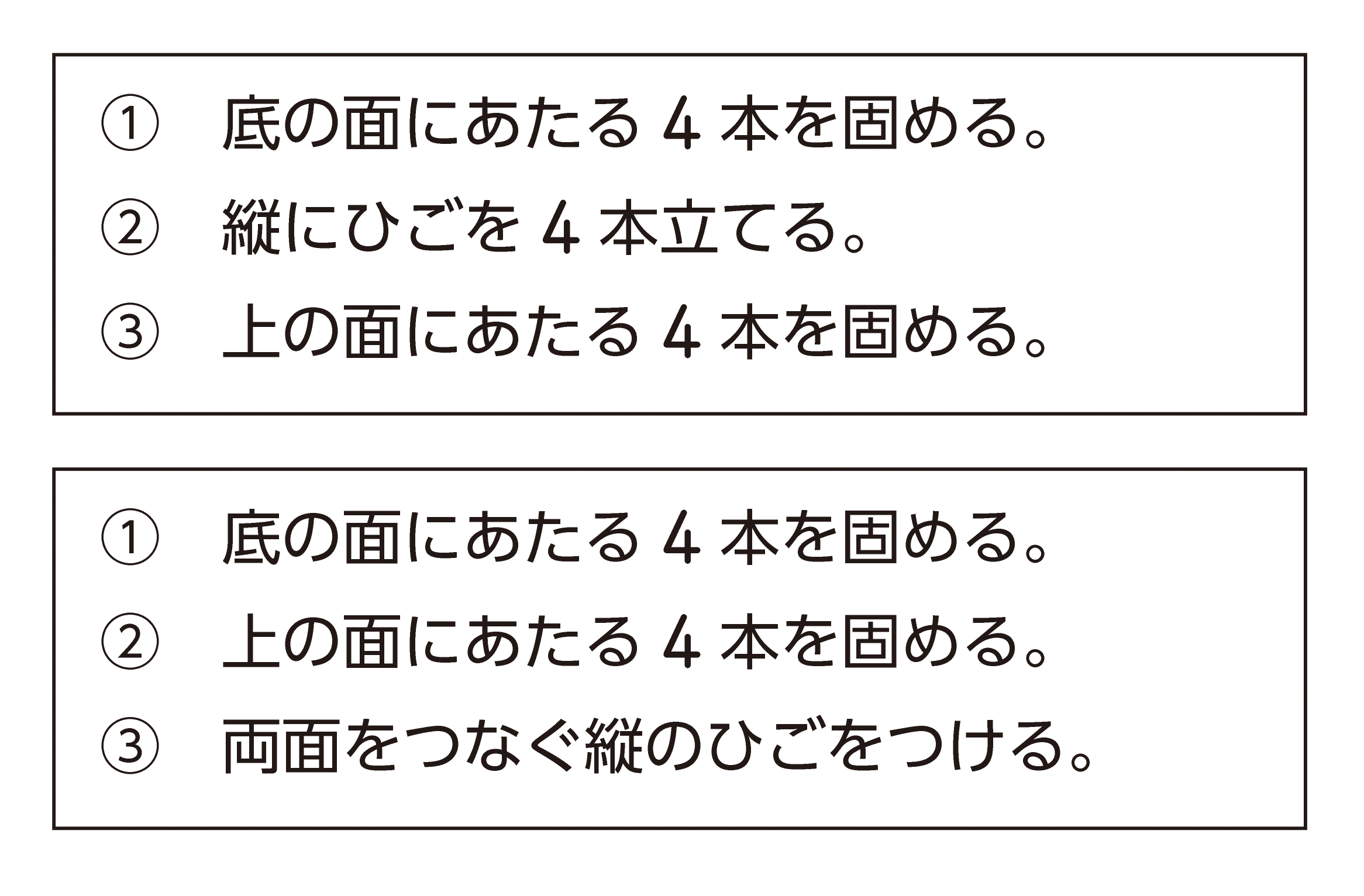

■辺や頂点による箱の構成

教科書p.100では、ひごと粘土玉を使って箱の形をつくり、構成要素のうちの辺や頂点に焦点を当て、それらの数や辺の繋がりの関係について理解を深めさせます。

児童が組み立てる方法として考えられるのは、下の2通りです。いずれにしても、上手につくることよりも、辺の繋がり具合の関係を捉えさせることに重点を置いて学習を展開しましょう。

また、ひごと粘土の代わりにストローとモールを使ってもよいでしょう。その場合、ストローは市販の色付きのものにし、色別に9cm、6cm、4cmにして準備しておくとよいでしょう。その方が、辺の繋がりの関係が色の違いによって視覚的にも捉えやすくなります。

16.はこの形(教科書下巻p.95〜102)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。