今知りたい授業のワンポイント

小数倍

算数 5年生 2025/6/5

■小数倍

倍については、第2学年の乗法の場面でその意味を知り、第3学年の除法の場面でその求め方を理解し、第4学年で割合や小数倍について触れています。

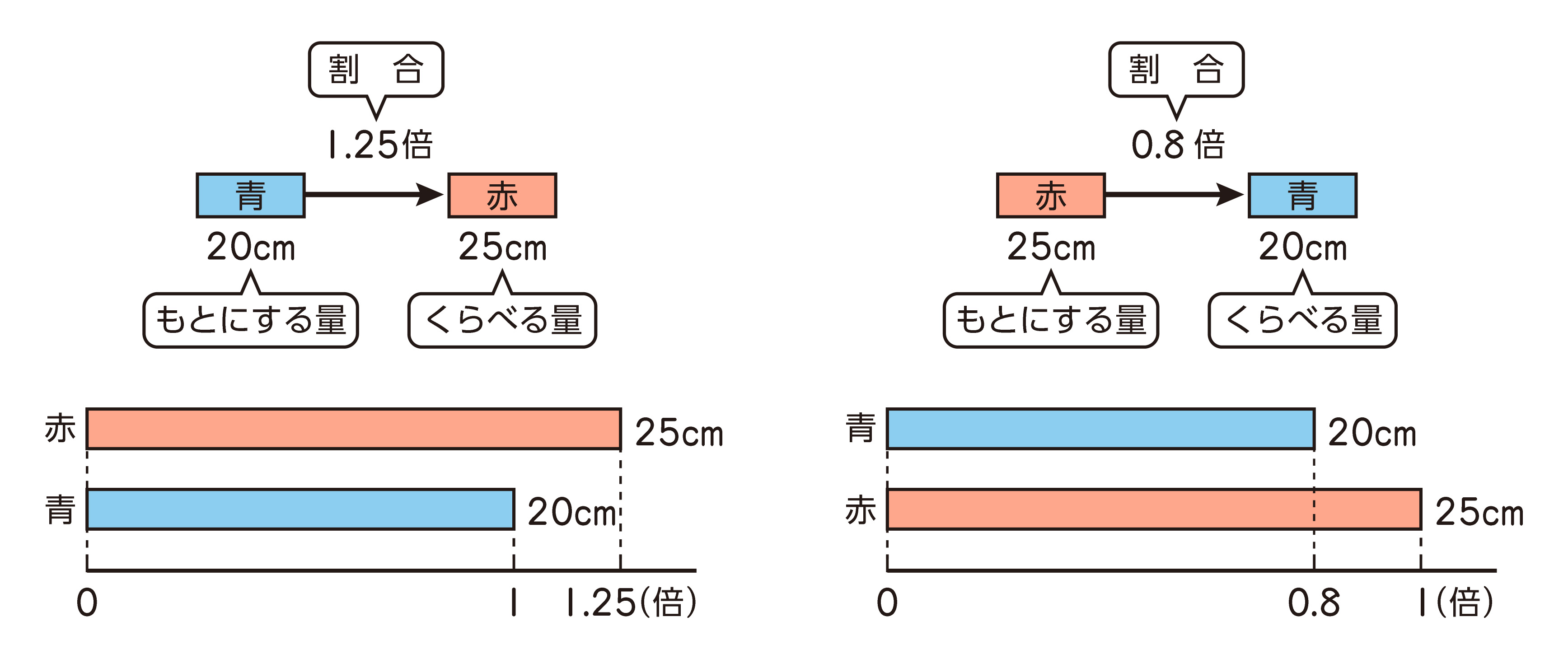

割合を求める計算で注意すべきは、数の大小関係から誤った式を立てていないかということです(例:p.69 赤のリボンの長さの割合を求める計算を「25÷20」と立式する)。そこで、まずは問題の構造を正しく掴むことが必要となります。そのためには、乗法としての構造をもとにした関係図が有効です。

また、基準量を1とする見方については、実際には1でない量を1としてみることや、1.25倍というのと割合が1.25というのが同じ意味であるといったことをとらえきれない児童もいるので、関係図とテープ図等で視覚的に確かめながら丁寧に扱っていくことが重要です。

同じ2つの量の関係でも、どちらをもとにする量とするかで、割合が変わることの意味やどちらが基準量となるかを視覚的にとらえられるとよいでしょう。

[6]割合(1)(教科書p.68〜75)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。