今知りたい授業のワンポイント

あきと なかよし/びっくりずかんLIVE

■教科書の誌面を使って

校庭の環境によっては、秋の特徴を見つけにくい場合があります。教師は、校庭でどんな秋探しができるのかあらかじめ確認し、子どもたちへの活動のヒントを用意しておくとよいでしょう。

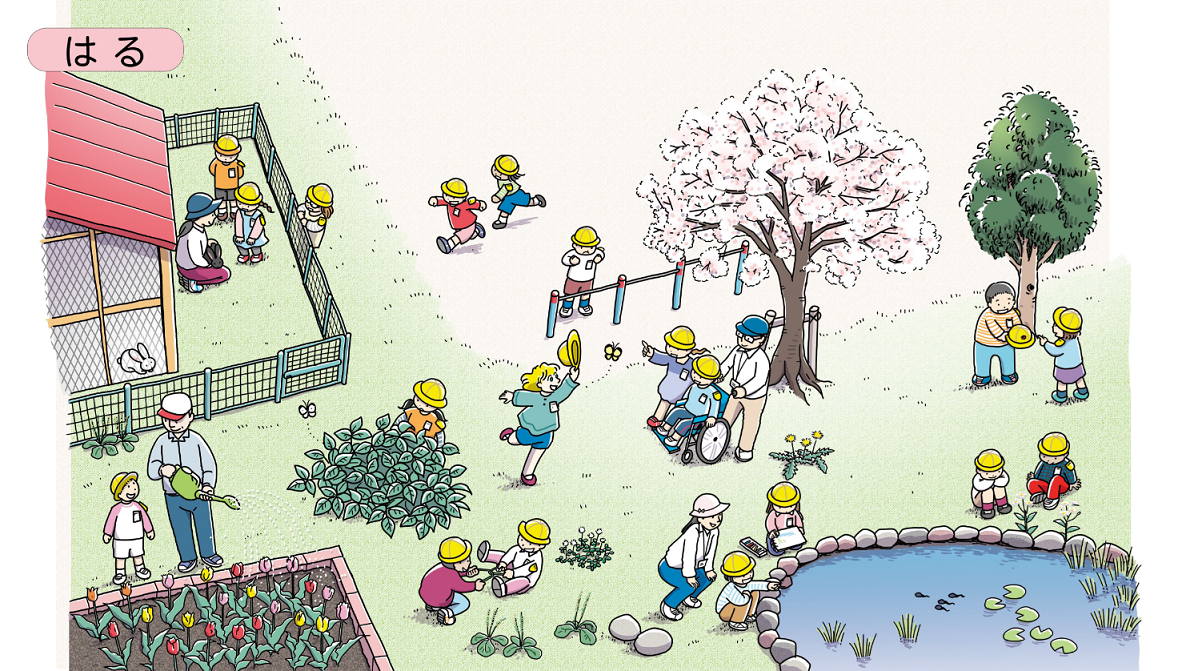

また、教科書の誌面を使って気付きを促してみましょう。教科書上巻p.10〜11の「春の校庭」やp.42〜43の「夏の校庭」と比較して、何がどのように変化しているか目を向けさせましょう。

なお、教科書p.69左上のQRコード(「きせつで くらべよう」)を読み取ると、春、夏、秋の校庭のイラストをスライドショーで見ることができます。子どもたちがそれぞれタブレットで見るのもいいですが、電子黒板に写してクラス全体で共有すると、活発な意見交換ができるでしょう。

春の校庭の様子

夏の校庭の様子

秋の校庭の様子

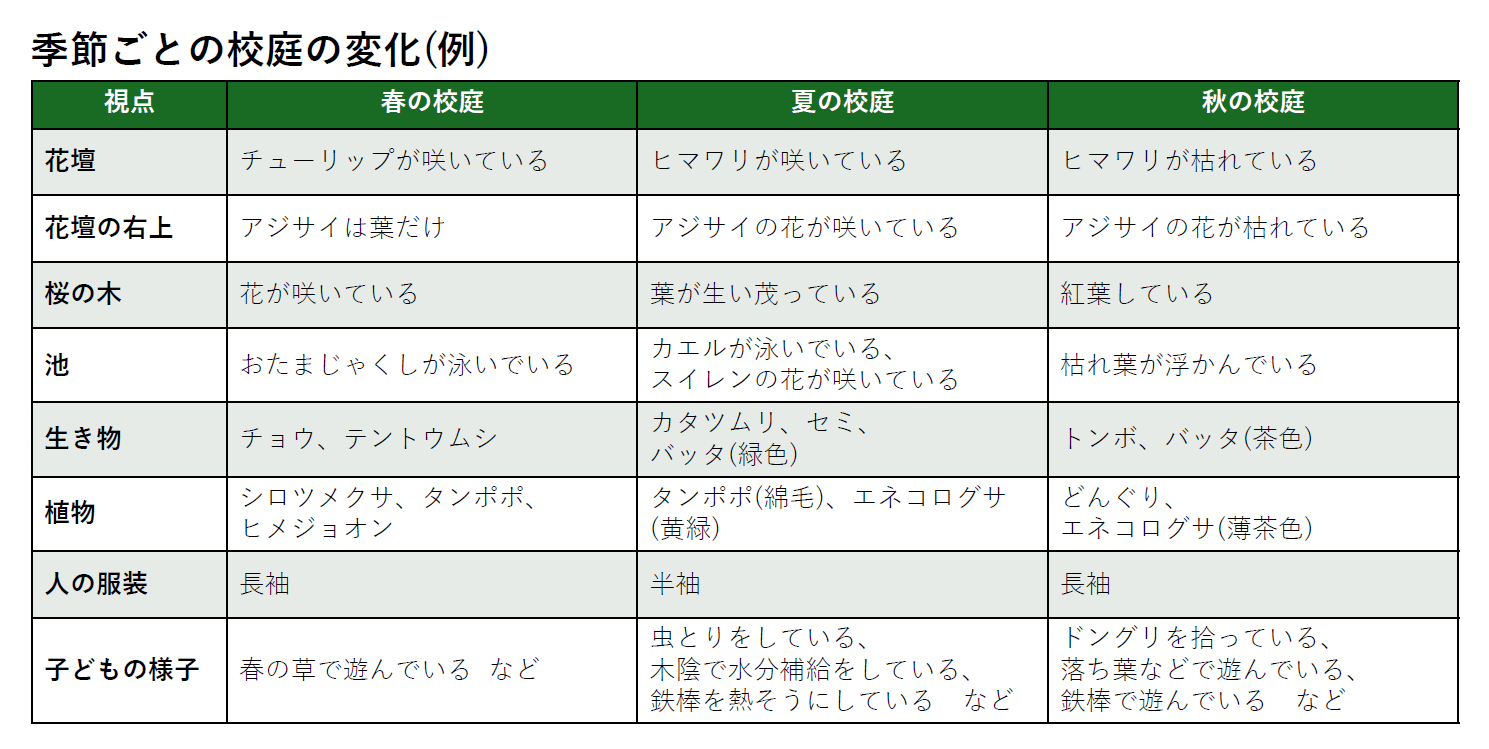

■季節の変化に気づく

「春の校庭」「夏の校庭」「秋の校庭」の、季節ごとの違い(例)は次の通りです。

■必ず活動場所の下見をしておきましょう

公園で活動を行う前に、必ず次のことを整えておきましょう。

・事前に管理者に許可を得ておくこと

・危険な水辺や危険な生き物がいる場所の確認、子どもへの注意喚起、協力者(保護者・PTA・地域ボランティア)への依頼

・事故や災害発生時における対応(連絡方法・避難場所)の確認と協力者への周知

■発見を共有することのよさ

秋探しの活動の中で見つけた、それぞれの楽しかったことや気付いたことを、記録カードや写真などをもとに、クラスで話し合いを行ってみましょう。話し合いを通じて、楽しかった思い出やそれぞれが見つけた宝物を振り返り、「秋の宝物」「秋のおすすめ」として一人ひとり発表します。子どもは、友だちの発表を聞くことで、自分が気づかなかったことに気付いたり、別の視点から秋を感じたりすることができます。

また、教師が子どもたちから出た意見を板書を通して可視化・構造化していくことで、子どもたちに新たな気付きが生まれ、学びが深まっていきます。

■デジタルコンテンツを活用して

落ち葉や木の実の名前などを調べる際は、教科書p.80〜83「びっくりずかん LIVE」を活用しましょう。p.78右上にあるQRコードを読み取ると、「デジタルたんけんブック」として、さらに詳しい内容を学べます。

あきと なかよし(教科書p.68〜73)

びっくりずかんLIVE(教科書p.82〜83)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。