今知りたい授業のワンポイント

じぶんで チャレンジ 大さくせん(2)

■どんなことに挑戦するのか

教科書p.88では「自分自身ですること」の例として「一人で起きること」「学校の支度」などを、p.89では「家族の一員としてすること」の例として「洗濯物たたみ」「ごみ出し」などを紹介しています。

挑戦することを選ぶときは、一度きりの挑戦ではなく、単元が終わっても継続してできるようなことを選ぶようアドバイスしましょう。

また、発表の場を見通して、それを選んだ動機や理由についてもいえるように考えさせておきましょう。

■ICTの活用

タブレットを持ち帰り、保護者に子どもの家での活動を写真や動画で撮影してもらうことも考えられます。事前にその旨を保護者に説明して了承を得ておくと、トラブルを回避できるでしょう。

家庭で撮影したものは、次の「ちょうせんした ことを はなそう」の伝え合い活動で共有するとよいでしょう。

■板書の工夫

板書は、子どもの思考に合わせて構造化できるよう工夫しましょう。

授業の流れに沿って、

・挑戦したこと

・わかったことや思ったこと

・これからも続けたいこと

などのテーマごとに子どもたちの発言をまとめていきましょう。授業の終わりに見れば、何を学び、どんなことに気づいたかがわかる板書になるよう留意しましょう。

低学年なので、文字だけでなく、マークやアイコン、イラストなどを取り入れると、よりわかりやすくなります。

■保護者へのお願い

児童の中には、友だちの話に刺激を受け、新たなことに挑戦しようとする子が出てくるかもしれません。その場合、子どもの意欲が失われないよう、引き続き、保護者と連絡を取り合い、励ましたり、褒めたりしてもらうよう依頼しておきましょう。

また、単元当初よりも難しいことにチャレンジする子どもが出てきた場合、保護者には、「危ないからやめて」という反応ではなく、「これは危ないから一緒にやろうね」などポジティブな声かけをするようお願いしておきましょう。

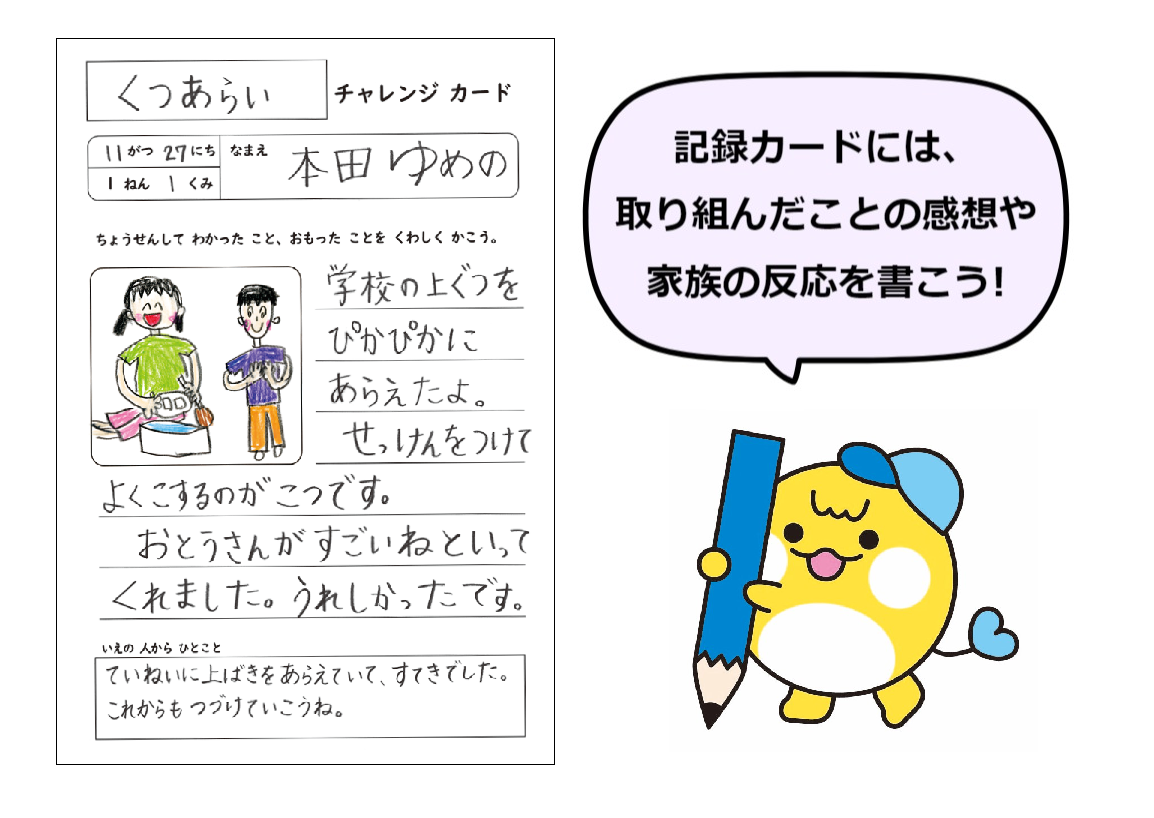

■家の人からの手紙

伝え合う活動では、家の人からの手紙を渡すとよいでしょう。家の人からの手紙を受け取ると、子どもたちは自分の家庭や家族に愛着を持ち、積極的に自分の役割を果たそうとします。それがやがて、心身の健やかな成長にもつながります。

なお、各家庭に子どもへの手紙を依頼する際、例文を渡すとよいでしょう。

ただ、すべての子どもの保護者から協力を得られるとは限りません。全員が手紙を受け取ることができない場合は、授業中に手渡すのを控え、各家庭で渡してもらうなど配慮しましょう。

じぶんで チャレンジ 大さくせん(教科書p.88〜91)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。