今知りたい授業のワンポイント

合同な図形のかき方

算数 5年生 2023/6/22

■三角形の形、大きさのきまり方

合同の学習の発展として、合同な図形をかくという操作を通し、三角形や四角形がどのように決まるかということを指導します。具体的には、どの辺とどの角をはかっておけば図形がかけるか(形と大きさが決まってくるか)を調べさせます。

三角形の決定条件としては、次の3つが考えられます。

ア.3つの辺の長さが決まるとき。

イ.2つの辺の長さとその間の角の大きさが決まるとき。

ウ.1つの辺の長さとその両端の角の大きさが決まるとき。

■合同な三角形をかくための基本

合同な三角形を作図することを通して、次のことを体験的に学ぶことが大切です。

・3辺、3角の6要素のうち、労力を節約する上で、最小の要素による決定を行うとき、1要素、2要素では三角形が一意に定まらないこと

・3要素の場合、辺と角の位置と組み合わせを適切に選べば作図できるということ

・基本的には3通りの作図方法があること

■四角形のかき方

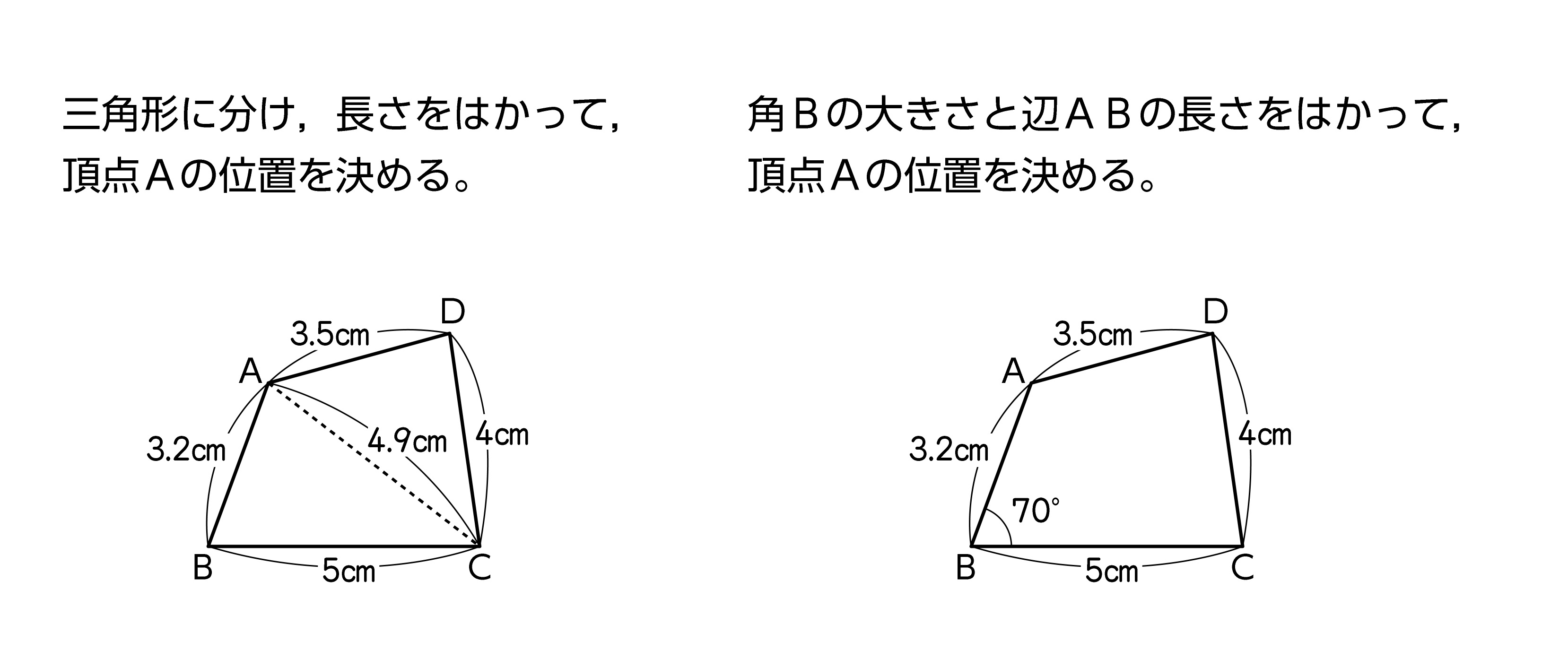

教科書p.82のだいちさんとひなたさんの作図の方法に共通するのは、四角形の4つの頂点を決めるのに、2つの頂点を決めて、もう1つの頂点を三角形の作図法の1つを使って決め、残り1つの頂点についても同様のやり方を繰り返すということです。

四角形の作図法は、三角形の分割の仕方(対角線のひき方)や三角形の3つの作図法の組み合わせによっていろいろな方法が考えられますが、上述のような基本的なアイデアは同じです。

6.合同な図形(教科書p.74〜91)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。