今知りたい授業のワンポイント

たし算とひき算の仕方

■たし算の暗算の仕方

暗算の仕方の指導にあたっては、次の点に留意しましょう。

・正しい方法(簡潔で一般的な方法)をわからせる。

・順序よく段階的に進める。

・はじめの段階では速さを要求しない。

・継続して練習を行う。

例えば17+4の場合には、次のような2つの計算の考え方があります。

ア.17に3をたして20、20と1で21

イ.7と4で11、10と11で21

実際の指導にあたっては、最初は一人ひとりの考えを引き出した上で、次の観点からアの暗算の仕方のよさに気づかせましょう。

・今までの計算の積み上げになる。(既習の17+3の暗算が生かせる。)

・数の大きさが掴めるので、大きな間違いをしない。

・被加数を分解しないので、念頭での処理が楽である。

■つまずきと対策(何十何)+(何)の計算の仕方

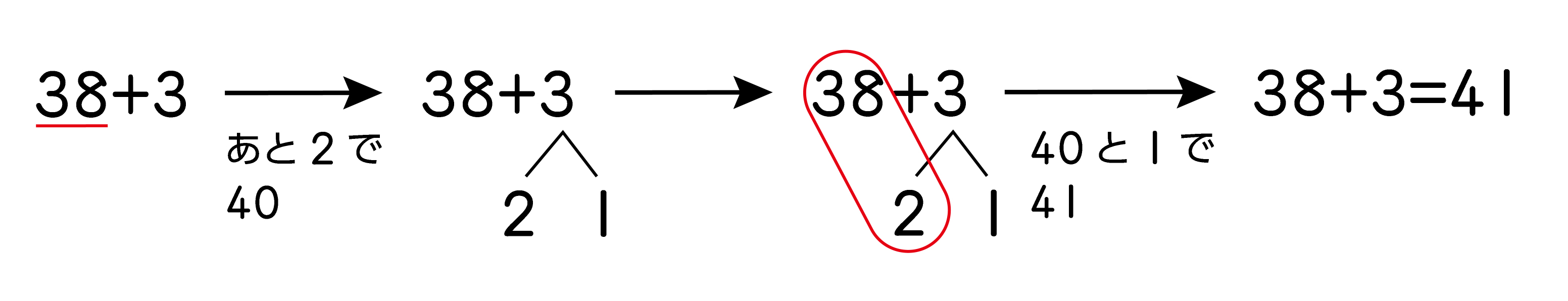

教科書p.21の[7]の問題の38+3の計算は、加数を適切に分解する方法で進めさせることが必要です。そこで、「38はあといくつで何十になるかを考えて計算してみましょう」と発問し、考え方に制限をかけ、3を2と1に分けて計算するようにさせましょう。

念頭計算となると、38+3を「39、40、41」と数えたしで答えを求める児童がいます。はじめのうちは、下のように補助的に数をかくことも認めて、次第に暗算でできるように指導しましょう。

■ひき算の暗算の仕方

ひき算の暗算の仕方を第1学年で学習した11−8の計算の仕方と同じように、減加法で計算できるようにすることをねらいとしています。

例えば、21−8の場合には、次のような計算の仕方がみられます。

ア.20から8をひいて12、12と1で13

イ.21から1をひいて20、20から残りの7をひいて13

アが減加法といわれる仕方であり、イが減々法といわれる仕方です。

21−2のような場合には、減々法の方が考えやすく思われるかもしれませんが、一般的には減加法の方がどんな数値のときにも使えるよさがあります。

実際の指導にあたっては、たし算の場合と同様に、最初は一人ひとりの考えを引き出し、それらを相互に比較検討させ、次の観点から減加法のよさに気づかせることが大切です。

・既習の11−8と同様に考えを進めることができる。

・前時の20−8の計算をいかすことができる。

教科書では、児童自らがアの減加法の考え方を見いだすことができるように、

・前時に、(何十)−□の暗算を取り上げる。

・計算に先立って答えの見当づけをさせる。

などの工夫をしています。

21は10と11、10−8=2、2+11=13 という考え方をする児童もいます。この考え方も認め、次第に、上の位を分解しない減加法に移行させるとよいでしょう。

2.たし算とひき算(教科書上巻p.18〜26)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。