今知りたい授業のワンポイント

流れる水と地面のようす

■準備のポイント

実験場所は水道の近くで、体育などに支障のない場所を選び、水を流す坂は、急な所、なだらかな所が見た目でわかりやすくなるようにつくるとよいでしょう。

土には、れき、砂、泥といった粒の大きさの違うものが混じっていると、視覚的に運ばれ方の違いがわかりやすいです。また、砂場のような質の土は水が浸みこんでしまい、不向きです。学校の運動場の盛り土を利用するほうがよいでしょう。

外側と内側に立てる旗などの目印は、外側と内側で旗の色を変えたり、文字を書いたりして区別がつきやすくします。ただし、長さや形などはそろえ、目印を立てる場所や深さもそろえるようにしましょう。

雨天続きのときや、学校による場所の都合などによっては、容器に土を敷いて実験してもかまいません。

■流水の3作用

流水には、削るはたらき(侵食作用)、運ぶはたらき(運搬作用)、積もらせるはたらき(堆積作用)があり、これらを流水の3作用といいます。

・侵食作用

地球の表面が、雨・流水・風・波・雪・氷河などから加えられる力によって削られるはたらきのことを侵食または侵食作用といいます。力を加えるものによって、雨食・河食(水食)・風食・波食(海食)・雪食・氷食といいます。

川の侵食作用の大きさは、流速の2乗に比例し、水とともに運ばれる物質が多いほど大きくなります。したがって、洪水や土石流のときには侵食作用は著しく大きくなります。

・運搬作用

風化などを受けた岩石や鉱物などが、流水・風・氷河などによってもとの場所から運ばれるはたらきのことを運搬または運搬作用といいます。

川の運搬作用の大きさは、流速が大きいほど大きく、運搬できる最大の岩片の直径は、流速の2乗に比例し、体積は流速の6乗に比例するなど、強大な力となります。

・堆積作用

堆積物(地層)ができていく過程を堆積といい、流水・風・氷河などの作用と重力によって行われます。

川の堆積作用は、運搬作用の低下とともに大きくなります。また、運搬される岩片の体積は流速に関係するため、流速の低下とともに岩片は大きさによってふるい分けられることになります。その結果、上流では粗いれきや砂が,下流では細かい砂や泥が堆積します。川が山地から平地に出るところや河口付近では流速が小さくなるため、前者では扇状地、後者では三角州などができやすくなっています。

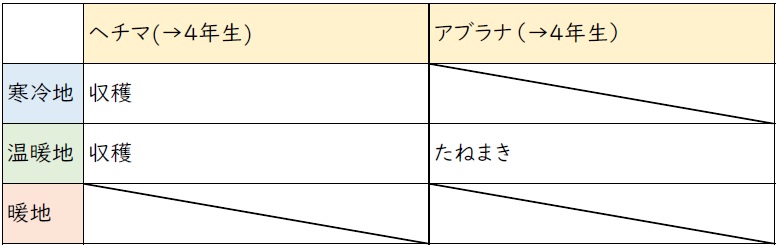

★10月の植物栽培情報

( )内は同じ植物を栽培している学年

6.流れる水のはたらき(教科書p.96〜113)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。