今知りたい授業のワンポイント

分数のたし算・ひき算

算数 4年生 2024/12/12

■同分母分数の加減計算

1よりも小さい同分母分数の加減計算は第3学年でも学習しています。第4学年では、特に、次のようなことに考慮して展開を図っています。

・分数の意味の理解を深めることを大事にする。基礎・基本重視の観点から、計算する分数は分母が10までのものにとどめる。

・帯分数の計算は、被加数や被減数など、一方が簡単な帯分数である場合にとどめる。

また、扱う分量も必要最小限にする。

・加法・減法ともに、テープ図や数直線図を用いて、数と対応させ、整数と同じように計算できることを実感的に理解させるようにする。

分数の加減は、分子どうしをたす(ひく)という機械的な捉え方に終わる傾向があります。そうならないために、単位にあたる数に目をつけさせ、単位分数のいくつ分かを求める計算であることを基本的な考えとして指導することが大切です。

■帯分数のはいった計算

帯分数が入った計算について、教科書では基本的に、帯分数を仮分数に直す仕方で処理できればよいとしています。ただし、どんな計算にも帯分数を仮分数に直す方法しか使えないということでは問題が生じる場合もあります。

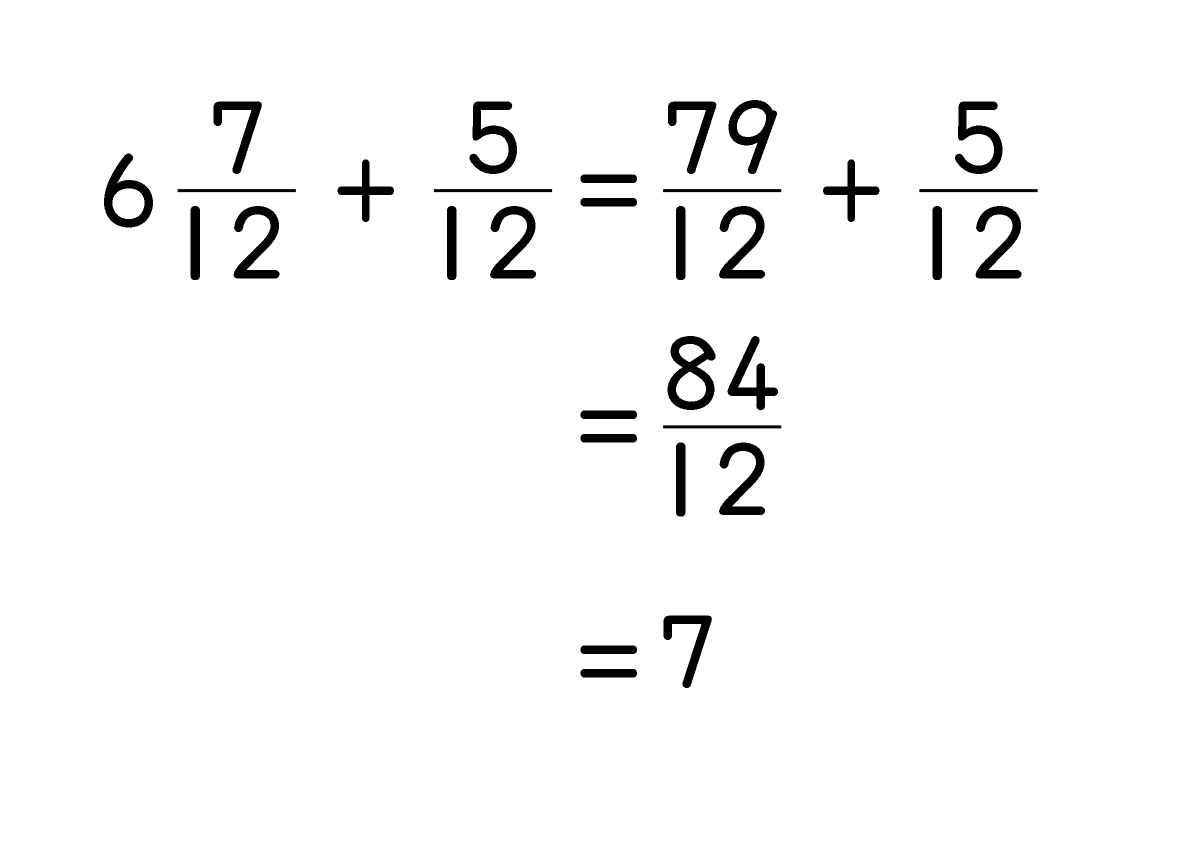

例えば、下のような計算処理を考えた場合は、仮分数に直すよりも、真分数どうしを加えて計算したほうが計算も早くでき、間違いも少なくなります。

計算結果に見通しを持ち、臨機応変に計算の仕方を工夫することも大切なことです。教科書p.76で2つの方法を取り上げたのには、このような意図も含まれています。

14.分数(教科書下巻p.70〜79)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。