今知りたい授業のワンポイント

持続可能な社会をつくる

■持続可能な社会

「持続可能な社会」とはSustainable Developmentの訳語であり、「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たす開発」(国連ブルントラント委員、1987)や「人間が支える生態系が有する能力の範囲内で営みながら、人間の生活の質を向上させること」(IUCN/UNEP/WWF、1991)と定義されています。そして、そのための教育がESD(Education of Sustainable Development)です。学校においてESDを推進するには、教育活動全体を通して展開することが大切であるとされます。

詳細については、日本ユネスコ国内委員会(文部科学省)の「ESD(持続可能な開発のための教育)推進の手引」などを参照しましょう。

■SDGs

SDGs(持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。

持続可能な世界を実現するための17の目標と169のターゲットから構成されています。これらの持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)を略して、SDGs(エスディージーズ)といいます。

2017年3月に公示された小・中学校学習指導要領においては、全体の内容に関わる前文および総則において、「持続可能な社会の創り手」の育成が掲げられています。各教科においても、関連する内容が盛りこまれています。

■持続可能な社会に向けた課題や取り組み

・食品ロス

日本の食品ロスの量は、2017年度の推計で約612万tあり、国民1人当たりに換算すると、毎日、ご飯茶碗1杯(約132g)を捨てている計算になります。

消費者庁や農林水産省、環境省、経済産業省など、省庁だけでも複数の省庁で、食品ロスを減らすためのさまざまな取り組みが行われており、消費者庁では、日本の食品ロスが、2030年度に2000年度の量(約980万t)の半分になることを目標にしています。また、食品ロスの半分近くは、家庭から発生しているため、家庭での工夫も大切です。

・ブルーカーボン

ブルーカーボンとは、藻場や浅場などの海洋生態系に取りこまれた炭素のことで、2009年10月に国連環境計画(UNEP)の報告書で「ブルーカーボン」と命名されました。ブルーカーボンを隔離・貯留する海草や海藻の藻場、湿地、干潟、マングローブ林などの海洋生態系は「ブルーカーボン生態系」とよばれています。炭素の隔離・貯留と生態系の保護の両方に寄与するブルーカーボン生態系は、気候変動の緩和に重要な役割を果たす1つとして、世界でも、四方を海に囲まれた日本でも注目され、調査・研究や保全・保護の取り組みが、各地で進められています。

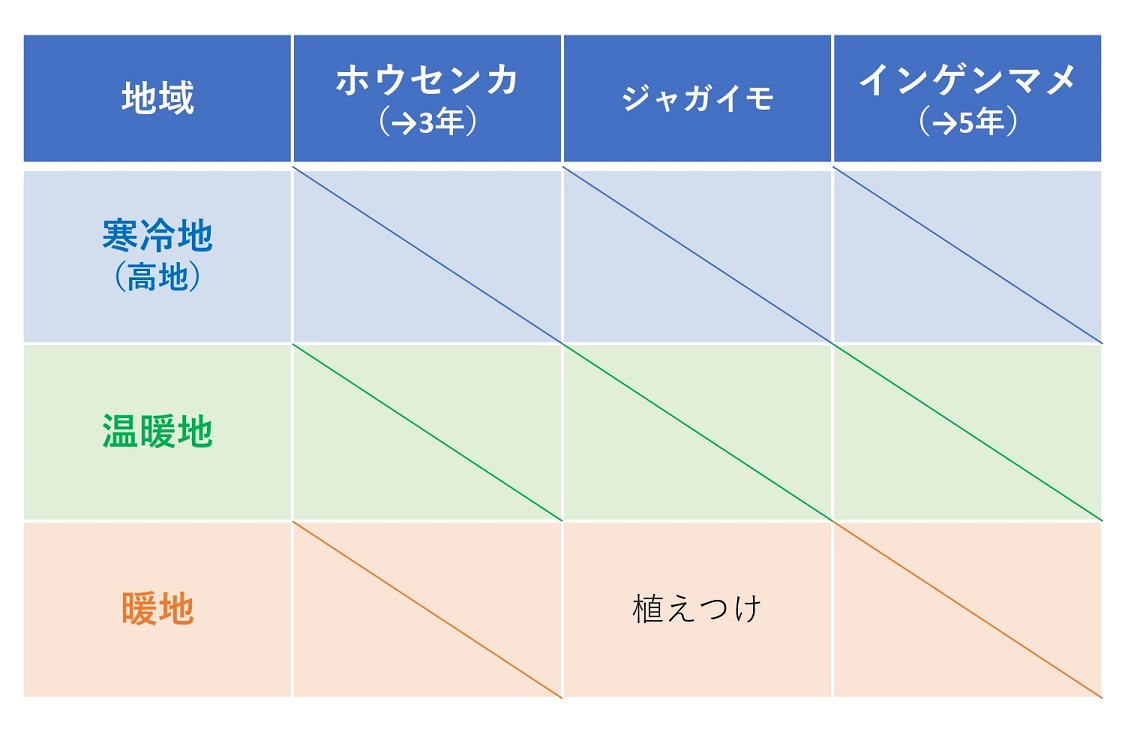

★2月の植物栽培情報

( )内は同じ植物を栽培している学年。地域や気候によって、時期が前後することがある。

わたしたちの地球(2)10.自然とともに生きる(教科書p.192〜203)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。