今知りたい授業のワンポイント

小数でわる計算

算数 5年生 2025/5/22

■小数の計算を整数の計算に帰着させるときのわかりやすさ

小数を整数にすれば計算できることを、児童は、前単元「[4]小数のかけ算」で経験しています。そのことをいかしてわり算の計算の仕方を考えていきます。

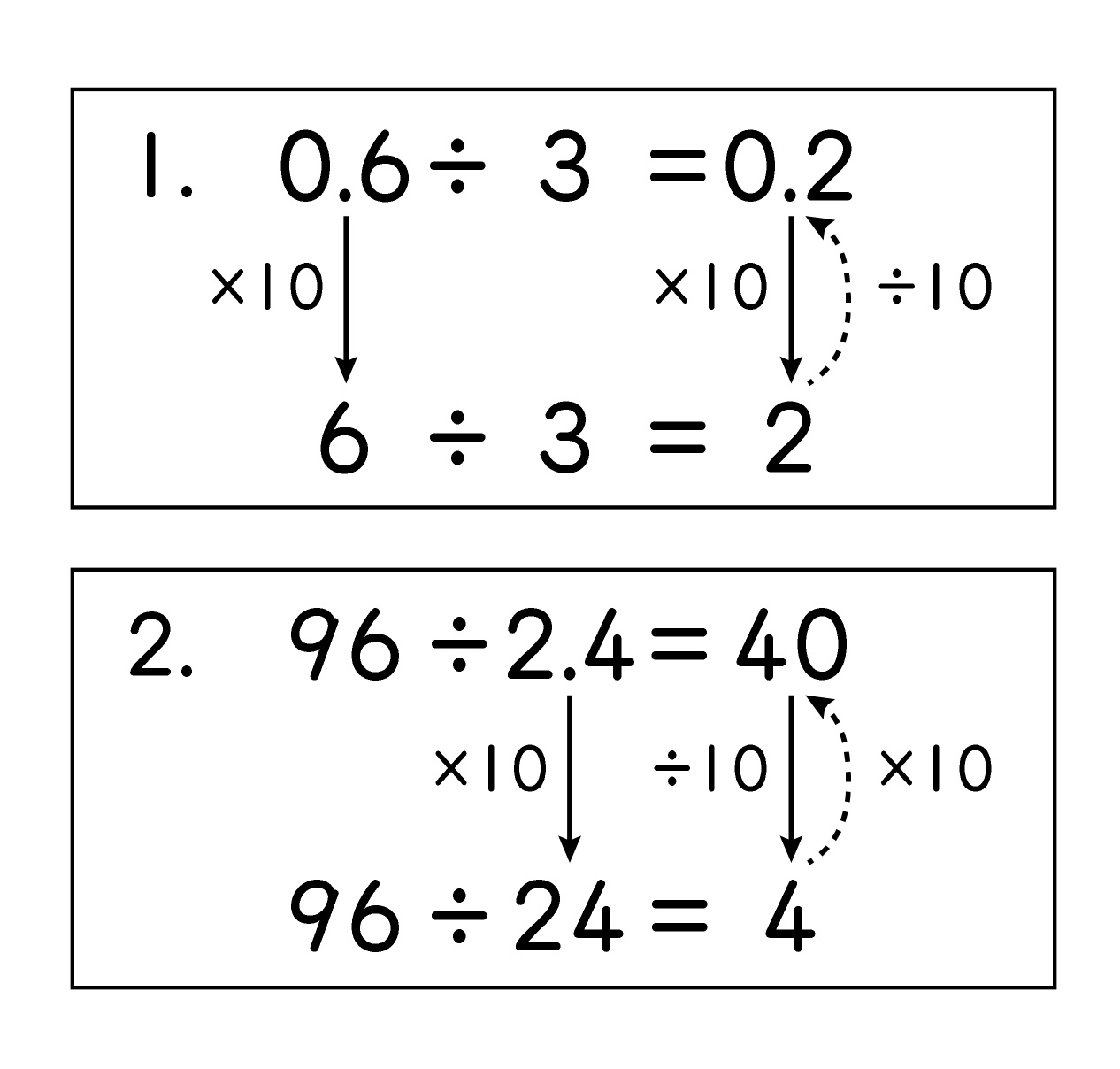

第4学年では、(小数)÷(整数)の計算を、下の図の1のように処理してきました。

これをもとにすると、下の図の2のような計算の仕方も考えられます。これをさらに発展させたのが、わり算の性質を用いた教科書p.54のそらさんの考え方です。

■純小数でわる計算

児童は、かけ算をすると積はかけられる数より大きくなり、わり算をすると商はわられる数より小さくなるという意識をもっていると考えられます。これは、これまでの乗除計算が整数に限られていたことによるものであり、仕方がない側面だといえるでしょう。

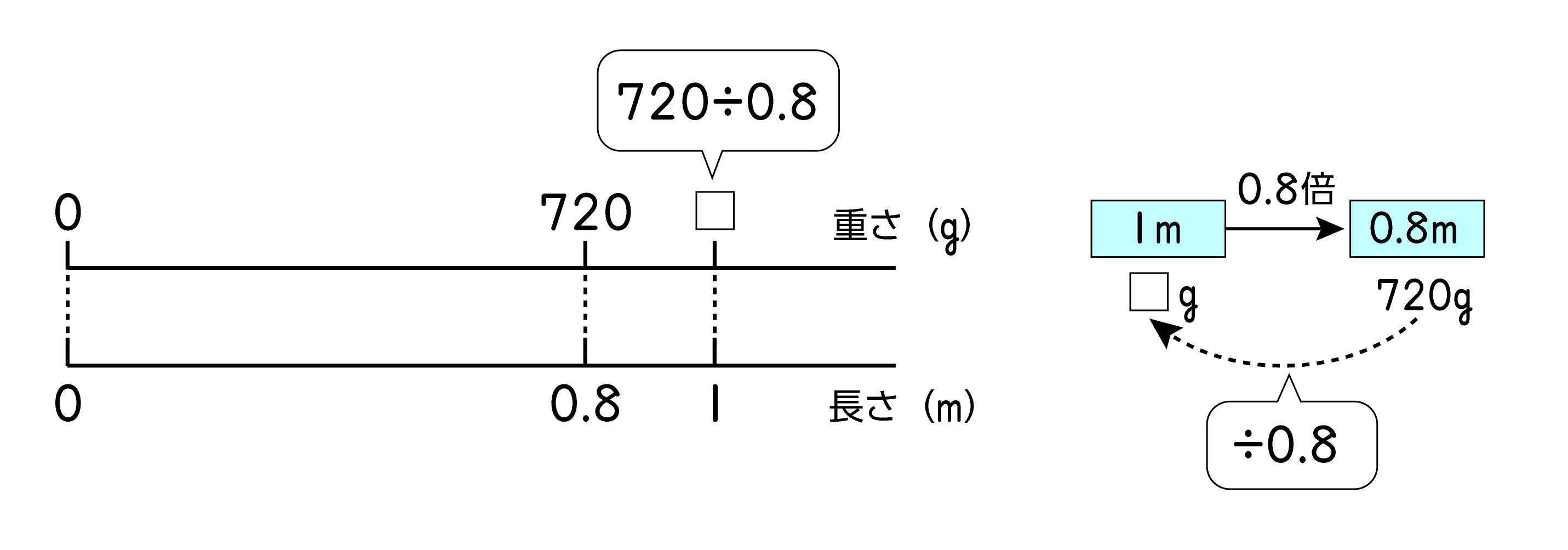

教科書p.56のホースの長さと重さの問題では、ホースの長さが長くなると重さも重くなるという具体的事実から答えが大きくなることはわかりますが、答えが大きくなるからといってかけ算の式にしてよいか問う必要があります。前単元「[4]小数のかけ算」と同様、関係図や数直線図を活用することで、問題構造をつかみ正しく立式できるよう促しましょう。

また、どちらをどちらでわるのかというのが、乗法よりも除法が難しい点です。割合の問題としてはどちらもあり得ます。この誤りを防ぐためには、文脈を「(基準量)×(何倍)=(比較量)」という乗法の関係でとらえさせるようにするとよいでしょう。

[5]小数のわり算(教科書p.52〜73)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。